« Qui lira l’envoi à la fin de la biographie que je lui consacre aura compris ma dette à son égard. Cet héritage-là est bien plus considérable et vivant que celui laissé par tous les porte-drapeaux de causes légitimes mais étrangères à Anne Hébert. »

De la trempe de ces alchimistes qui ont observé le réel et attentent de trouver le mot juste, pour le transmuer, la romancière et poétesse Anne Hébert, tantôt sorcière ou magicienne, m’a toujours fascinée. Si j’ai beaucoup lu sur elle et ses écrits – Les Enfants du sabbat et Kamouraska figurent parmi mes livres de chevet – j’ai longtemps rêvé d’une biographie à la hauteur du mythe que représentait pour moi cette femme de lettres qui avait vécu entre le Québec et la France, et si bien su mettre en scène le monde de l’invisible, entre déferlement de la violence et sauvagerie contenu.

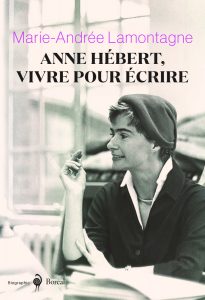

En octobre 2019, Marie-Andrée Lamontagne, écrivaine, éditrice et journaliste, publiait aux éditions du Boréal Anne Hébert, vivre pour écrire, l’ambitieuse et généreuse biographie que j’attendais. Récit de la construction d’une femme de lettres, et d’un éveil progressif au monde, Anne Hébert, Vivre pour écrire, constitue aussi un précieux document sur l’histoire et la sociologie du Québec dans la première moitié du XXe siècle, mais aussi sur le Paris de l’après-guerre et l’effervescence intellectuelle qui animait alors le milieu éditorial.

Parce que je ne peux que vous inviter à découvrir l’œuvre d’Anne Hébert, mais aussi cette biographie, je suis extrêmement heureuse et reconnaissante que Marie-Andrée Lamontagne, que je remercie, m’ait accordé un entretien.

Dans quelles circonstances avez-vous découvert Anne Hébert et comment l’idée d’un tel ouvrage s’est-il imposé ?

Comme une évidence, sans doute parce que le fruit était mûr. Mes premières lectures de l’œuvre d’Anne Hébert remontent à l’adolescence, et c’est par la poésie que j’y suis entrée. Je savais alors par cœur les poèmes du recueil Le Tombeau des Rois, que je me récitais, l’esprit enflammé par mon propre désir de vivre en poésie et, plus généralement, en littérature. J’ai ensuite lu les nouvelles, dans une édition de poche, puis les romans d’Anne Hébert, à mesure de leur publication. Chaque fois, tout en ayant pris mes distances avec la vénération adolescente, j’yentendais un appel, une aspiration à vivre absolument, en résonnance avec mes aspirations à la fois existentielles et littéraires – les deux étroitement mêlées, d’ailleurs. Dans l’envoi inséré à la fin de la biographie, je raconte dans quelles circonstances, il y a plus de trente ans, je crois avoir ressenti l’impulsion de raconter sa vie, sans pouvoir alors formuler cette nécessité aussi clairement. Ce n’est qu’à l’âge de la maturité, étant devenue moi-même écrivain, que j’ai compris un jour qu’il me faudrait tenter d’écrire sa vie pour répondre à la question : comment vivre si on est écrivain ? À ce moment, oui, le fruit était mûr, l’évidence s’est imposée et je me suis mise au travail sans soupçonner la témérité de l’entreprise, dans une inconscience tout à fait adolescente, heureusement.

On imagine que plusieurs essais et biographies lui avaient déjà été consacrés. Quelles étaient vos intentions à travers cet ouvrage d’une grande ampleur ?

Plusieurs études ont été publiées, oui, dont certaines comportaient des éléments biographiques, toujours les mêmes d’ailleurs, comme une rengaine – l’enfance à Sainte-Catherine, le père critique littéraire, Québec, le théâtre amateur au profit des bonnes œuvres de la paroisse, le cousin poète, etc. –, mais de biographie à proprement parler, il n’en existait pas. Il faut dire qu’Anne Hébert était très soucieuse de préserver sa vie privée, non par goût du secret, mais parce qu’elle était d’une génération, d’un milieu et d’un tempérament où une telle frontière allait de soi. Cependant, s’agissant d’un écrivain de son importance, une biographie s’imposait, comme un accompagnement de l’œuvre, un éclairage. Dès le départ, j’ai voulu être de l’école anglo-saxonne en matière de biographie, qui doit être un fort volume, documenté, fourmillant de détails. Mais l’écrivain que je suis ne pouvait ni ne voulait ignorer le style, la vivacité du récit, la musique. J’ai tenté de combiner tous ces aspects en un ouvrage qui lui rende justice, sans complaisance, et dont la publication, l’aurait-elle appris, l’aurait certainement horrifiée.

Quand on parcourt l’œuvre d’Anne Hébert, on peut avoir l’impression d’une œuvre fragmentée, scindée en plusieurs genres et étapes. Il y a les romans écrits en France, la poésie, les grands succès et les œuvres plus méconnues, comme Héloïse. Selon vous, quel serait le fil conducteur de toutes ces formes littéraires et récits ?

La lumière. Entrevue, recherchée, reçue, refusée, dérobée. La lumière.

En France, on parle beaucoup des Fous de Bassan, qui n’est pourtant, pour moi, pas son meilleur livre. Quels sont pour vous ses œuvres les plus importantes et quelles œuvres conseilleriez-vous pour la découvrir ?

Oh pour ma part je voisLes Fous de Bassan comme une vraie réussite, roman qui recueille en lui, comme dans un précipité, plusieurs obsessions thématiques disséminées dans les autres livres. Mais il est vrai que ce roman choral, autant prose que poésie, n’est peut-être pas la meilleure porte d’entrée dans l’œuvre d’Anne Hébert. De ce point de vue, Kamouraska est un roman plus attirant, plus rassurant aussi. On y trouve des paysages, l’âpreté de l’hiver, un cadre historique, des aspirations brisées ; on s’y tient sur les hauteurs d’une passion adultère que les conventions sociales tirent vers le bas ; il y a de la fièvre, de la haine, la grande souffrance de l’abandon. On ne peut que se laisser prendre par l’histoire. Après, si l’on aime les langueurs provinciales dont on ne guérit pas, on lira L’enfant chargé de songes. Si l’on veut assister à un télescopage des époques tout en remontant les petites rues du Vieux-Québec, on lira Le Premier Jardin. Pour l’enfermement dépassé : Les Chambres de bois. Pour l’étrangeté violente des poèmes, enfin, Le Tombeau des Rois.

La famille d’Anne Hébert semble avoir pesé sur elle comme une chape de plomb, et vous décrivez cette forme d’arrachement aux siens que fut son exil en France. Pensez-vous qu’elle aurait réussi à construire une œuvre littéraire en restant au Québec ? Fallait-il qu’elle « tue le père » pour qu’elle s’autorise à écrire ? Diriez-vous que la relation entre Anne et son père était empreinte d’une rivalité latente ?

Dans Les vrilles de la vigne, je crois, Colette parle de l’amour comme d’une vigne grimpante qui enserre et étouffe ce qu’elle étreint de ses petits crochets délicieux, un peu comme le liseron étouffe les fleurs autour de lui. Ainsi en a-t-il été de la famille pour Anne Hébert. Il fallait qu’elle s’éloigne de cette famille qui vivait repliée sur soi, où elle était surprotégée, où l’amour était étouffant à force de sollicitude – celui du père surtout. L’appel de la littérature et ses dons étaient si forts chez Anne Hébert qu’elle aurait sans doute aussi construit une œuvre si elle était restée au Québec, mais cette œuvre n’aurait pas bénéficié de la mise à distance et du filtre de la dépossession, même volontaire, qui donne envie de recréer ce qui n’est plus. Quant aux rapports avec le père, disons que l’admiration paternelle pour sa fille se doublait chez lui d’un désir de transmettre des valeurs littéraires et une vision esthétique, dont la fille aimante qu’était Anne Hébert aurait eu plus de mal à se défaire pour trouver sa propre voix si elle était restée dans le giron familial.

En parcourant la biographie, j’ai eu l’impression qu’Anne Hébert était une personne très déterminée mais aussi très fragile, avec un sentiment d’inachèvement (je pense au fait qu’elle n’ait pas eu d’enfant), comme si elle n’avait pas réussi à être, pleinement. Qu’en pensez-vous ?

Je crois qu’elle s’est réalisée pleinement en littérature, qu’elle a réussi à faire coïncider sa personne et ses dons. Cela dit, sa détermination était aussi grande que sa fragilité, ce qui n’a rien de contradictoire. Mais si, du point de vue de l’écrivain, l’être s’est épanoui, la femme, elle, a éprouvé, l’âge venant, des regrets. Pas seulement de la maternité, mais du couple.Anne Hébert aimait les enfants, elle entrait de plain-pied dans l’univers enfantin, parce qu’elle-même s’était attardée dans l’enfance et l’adolescence et que son esprit et son regard sont longtemps demeurés ceux de la jeunesse. À l’âge mûr, elle a aimé un homme, et leur accord était si profond qu’elle se voyait former avec lui un coupleuni dans le mariage, y compris dans le regard social qui vient avec cette institution. Elle a alors éprouvé la tentation d’un bonheur domestique, un bonheurcomplet puisqu’il n’aurait exigé d’elle aucun sacrifice littéraire, comme elle avait pu le croire quand elle était jeune femme. La vie, comme elle a dit pudiquement en entrevue, en a décidé autrement. Ce fut un chagrin – l’absence d’enfant et, dans une moindre mesure, l’absence de mari.

Selon vous, Anne Hébert était-elle devenue plus Parisienne, ou plus Française que Québécoise ? Que lui a apporté la France ? Qu’y a-t-il de québécois en Anne Hébert ?

La France lui a apporté un cadre sûr, où élaborer son œuvre, à savoir la langue française, une langue forte, épanouie, au vocabulaire riche, sollicité, au quotidien comme en toutes circonstances, pour décrire la réalité, rendre les nuances de la pensée, et jouer de la langue tout aussi bien.Cette aisance de propriétaire, au début du XXe siècle, était refusée au Canada français, pour lors encore empêtré dans des luttes de survivance, entre un bon usage pointilleux, un vocabulaire approximatif ou anglicisé, une langue verte dont on ne savait que faire ; un Canada français aux élites éduquées mais souffrant d’un complexe d’infériorité, aux écrivains sans public. En France, au moins, la langue française ne lui apparaissait pas comme un terrain miné. De plus, Anne Hébert a trouvé à Paris un milieu éditorial constitué, diversifié, et non en émergence comme c’était alors le cas au Québec. Elle trouvera au Seuil des éditeurs qui deviendront des amis, du reste comme l’éditeur Claude Hurtubise au Québec. Et à Paris elle s’est heurtée parfois à des résistances et à des difficultés qui l’ont obligée à vouloir se dépasser.

Quant aux composantes française et québécoise de son identité, je rappellerai simplement qu’Anne Hébert a reçu, par sa famille, son milieu, ses lectures, une éducation profondément française, comme c’était alors la règle au Canada français. Du coup, vivre en France revenait d’abord à renouer avec la France, une France en vrai, non plus à l’état de fantasme de lettrés. Ce qui n’a pas empêché le choc culturel.Cependant, Anne Hébert est tout autant demeurée québécoise ; son imaginaire, son espace mental, ses rêveries, le cadre de la plupart de ses romans sont québécois.Chercher à démêler les composantes de son identité relèverait d’une forme de vivisection qui n’intéressera, je pense, que la critique, non les lecteurs.

En 1987, dans Le Devoir, Jean Éthier-Blais critiquait l’œuvre d’Anne Hébert en ces termes : « Nous assistons peut-être à la naissance d’un genre littéraire : le roman canadien ou québécois à l’usage des Français. […] C’est ainsi que se perpétuent les mythes. Le Québec émerge de cette littérature comme un géant grisâtre, informe, encore prisonnier de la gangue d’une histoire qui n’aura jamais été la sienne. Le folklore n’est pas loin. Nous savons, nous ici, en contact quotidien avec les œuvres, que la réalité est tout autre. » Pensez-vous qu’Anne Hébert présente, dans ces œuvres, un Québec folklorique et fantasmé comme les Français l’imaginent ?

Non. Ses exigences littéraires sont trop grandes pour qu’elle cède à cette facilité par calcul. Anne Hébert obéit à ses propres fantasmagories, et le lecteur français peut bien y trouver ce qu’il veut. Il faut lire la remarque d’Éthier-Blais dans le contexte plus large des rapports entre les institutions littéraires en France et au Québec. Étant publiée à Paris, Anne Hébert était à la fois un motif de fierté– Jean Éthier-Blais lui a aussi consacré des articles très élogieux et il a fait partie de ceux qui ont défendu sa candidature au prix Nobel de littérature à une certaine époque –et suspectée de trahison envers les siens à un moment (les années 1970) où un nationalisme turbulent et la réalité s’accordaient pour affirmer que le milieu éditorial québécois s’était professionnalisé par rapport au début du siècle, ce qui est vrai, voire qu’il avait gagné son autonomie par rapport à Paris, ce qui en revanche était naïf et tenait plutôt de l’auto-persuasion, à en juger par les écrivains québécois rêvant d’y être publiés. Anne Hébert se tenait loin de toute cette agitation. Elle était attentive à son monde intérieur et à la nécessité de lui donner une forme littéraire. Le reste n’était que bruit.

Avec l’émergence de #MeeToo, il est beaucoup question aujourd’hui de féminismes de nouvelles voix féministes en littérature. Quel est l’héritage, aujourd’hui, d’Anne Hébert ? Y a-t-il des romancières québécoises qui seraient selon vous les héritières d’Anne Hébert ou qui pourraient s’en réclamer ?

Les décennies 1970 et 1980, que je viens de commenter, sont aussi des années très importantes au Québec pour le féminisme et l’émergence de la littérature des femmes. Les femmes qui écrivaient à cette époque n’ont pas vu un modèle dans leur aînée Anne Hébert, même si toute la vie de cette dernière montrait qu’elle avait eu la volonté et le courage d’exister à l’écart des voies traditionnellement réservées aux femmes. À leurs yeux, Anne Hébert n’était sans doute pas assez militante, démonstrative et affirmative. Ni le nationalisme ni le féminisme en tant que courants de pensée n’intéressaient Anne Hébert pour la raison que j’ai déjà dite, même si ses certains de ses romans font entendre la petite musique de l’épouse opprimée, de la jeune fille empêchée dans ses élans, et même si l’une des amies très proches d’Anne Hébert était l’intellectuelle, et résolument féministe pour le coup, Jeanne Lapointe. Cela étant, Anne Hébert a exercé une influence auprès de plusieurs femmes, poètes et romancières, de la génération qui a suivi. Pour certaines, Anne Héberta été la preuve qu’on pouvait consacrer sa vie à écrire.D’autres ont nourri leur univers littéraire de la violence rentrée de ses romans. Et qui lira l’envoi à la fin de la biographie que je lui consacre aura compris ma dette à son égard. Cet héritage-là est bien plus considérable et vivant que celui laissé par tous les porte-drapeaux de causes légitimes mais étrangères à Anne Hébert.

Marie-Andrée Lamontagne

Montréal, 12 octobre 2020

Marie-Andrée Lamontagne, Anne Hébert, vivre pour écrire, Les éditions du Boréal, 29 octobre 2019, 504 pages, 39.95 $ / 27.00€

© Martine Doyon

Vous aimerez aussi :

Des poèmes d’Émile Nelligan aux romans d’Anne Hébert, dix classiques de la littérature québécoise

La bibliothèque Gaston-Miron, haut lieu de la littérature québécoise en Europe