Rêver de visiter Jurassic Park et Barbie Land, de participer à Fort Boyard », d’organiser une boum avec Vic et Pénélope, de lancer les dés de Jumanji, imiter le lieutenant Columbo, appeler son chat Brisby, préférer Blur à Oasis, connaître par cœur l’introduction de L’Été indien, les répliques du Sens de la fête ou la lettre de Rosalie à David, tout cela raconte qui l’on est, et vaut parfois bien des discours. Accessible et familière, la culture populaire entre dans notre quotidien et nous accompagne tout au long de notre existence. Elle fixe des repères affectifs et crée la bande originale d’une vie.

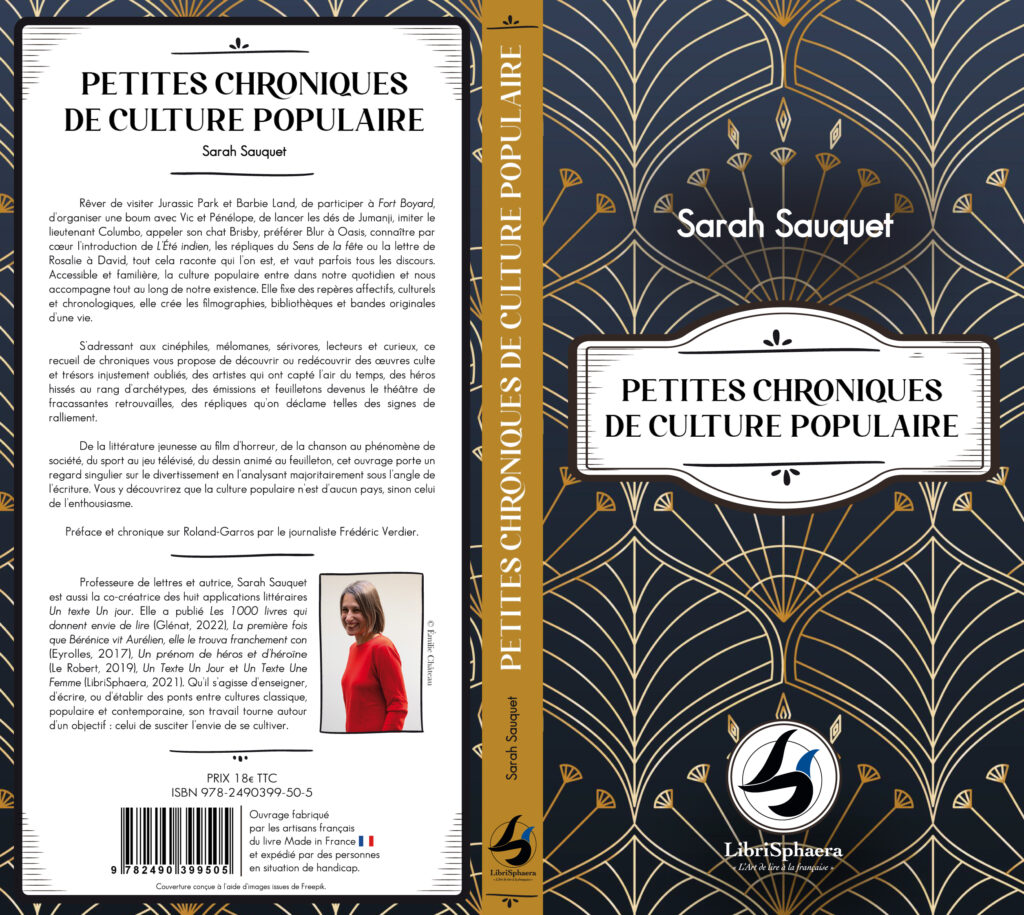

S’adressant aux cinéphiles, mélomanes, sérivores, lecteurs et curieux, Petites chroniques de culture populaire est un ce recueil de 52 chroniques. Il célèbre des œuvres culte et trésors oubliés, des artistes qui ont capté l’air du temps, des héros hissés au rang d’archétypes, des émissions et feuilletons devenus le théâtre de fracassantes retrouvailles, des répliques qu’on déclame telles des signes de ralliement. Le harcèlement scolaire, le permis de conduire, le féminisme, les couleurs, la linguistique, la mode ou encore la beauté figurent parmi les thèmes abordés, et un index de 850 entrées est à retrouver en fin d’ouvrage.

De la littérature jeunesse au film d’horreur, de la chanson au phénomène de société, du sport au jeu télévisé, du dessin animé au feuilleton, cet ouvrage analyse le divertissement sous l’angle de l’écriture. Vous y comprendrez que la culture populaire n’est d’aucun pays, sinon celui de l’enthousiasme.

Préface et chronique sur Roland-Garros par le journaliste Frédéric Verdier.

214 pages, 18 euros, 19 x 10 cm, broché, LibriSphaera, novembre 2023

ISBN 978-2-490399-50-5 EAN 9782490399505

Se commande en librairie, sur les sites marchands (FNAC, Amazon, etc.) et sur le site de l’éditeur.

👉 L’histoire ? Mathieu Vasseur est un jeune écrivain qui ne parvient pas à être publié. Il mène une vie solitaire, essentiellement dédiée à l’écriture. Pour subvenir à ses besoins, il travaille en tant que déménageur. Un jour, en vidant l’appartement d’un défunt, Léon Vauban, Mathieu tombe sur ses mémoires de la guerre d’Algérie. Mathieu s’empare du texte, le recopie intégralement, et le soumet à un éditeur. L’œuvre est immédiatement publiée et rencontre un succès colossal. Trois ans plus tard, Mathieu n’a pas écrit une ligne et ses dérobades éveillent les soupçons au sein du monde de l’édition. C’est alors qu’un ami de Léon Vauban se présente à lui : il entend bien le faire chanter.

👉 Pourquoi faire découvrir ce film ?

👉 Malgré quelques incohérences, et une présentation irréaliste du métier d’universitaire / prof en faculté, il s’agit d’un divertissement efficace, au suspense rondement mené. Les acteurs (Ana Girardot, André Marcon, Marc Barbé, Thibault Vinçon) sont justes et la photographie est belle.

👉 L’écrivain en question est confronté à l’échec, agit avec duplicité, traverse des épreuves. Tout cela favorise l’identification de jeunes spectateurs.

👉 La passion de Mathieu pour la littérature est palpable et communicative. Martin Eden est son livre de chevet, Romain Gary son maître, et le minuscule studio dans lequel il habite déborde de livres.

👉 Le film montre très bien ce qu’écrire une fiction veut dire. Avant de rencontrer son futur éditeur, Mathieu se documente sur l’Algérie, et sur l’écriture : il doit convaincre, faire croire que ce manuscrit qu’il a envoyé, il l’a porté en lui des semaines, des années durant. Il doit ensuite vivre avec son secret et pleinement incarner le personnage qu’il est devenu.

👉 Sans réfléchir à la portée de son geste, Mathieu recopie intégralement le journal de Léon Vauban, alors qu’il aurait pu s’en nourrir, s’en inspirer, y puiser de quoi construire une fiction nouvelle. L’œuvre offre ainsi une très subtile réflexion sur le plagiat, et sur les qualités qui font un réel écrivain.

👉 Empêtré jusqu’au cou dans ses mensonges, harcelé par son banquier et par son éditeur, Mathieu est longtemps victime du syndrome de la page blanche. Confronté à un rival un peu trop clairvoyant et à un maître chanteur qui le pousse à commettre l’irréparable, notre héros, prêt à tout pour ne pas tomber le masque, finit par trouver en lui les ressources pour écrire un livre. En cela, Un homme idéal peut être, aussi, perçu comme un hymne au dépassement.

Photo : Pierre Niney dans Un homme idéal (Yann Gozlan, 2015)

Vous souhaitez en savoir plus sur Sarah Sauquet qui a écrit cet article et enseigne en cours particuliers ? Plus d’infos via ce lien.