« Au Québec, comme dans de nombreux pays francophones, ou colonisés, la grande littérature, c’est la littérature française, et il faut arriver à trouver sa place par rapport à cette institution. Aujourd’hui, les éditeurs ne veulent plus qu’on présente leurs livres comme des livres essentiellement québécois, dont la qualité première, et presque unique, serait d’être québécois, et qu’on lirait en France simplement parce qu’il y a des affinités entre la France et le Québec. »

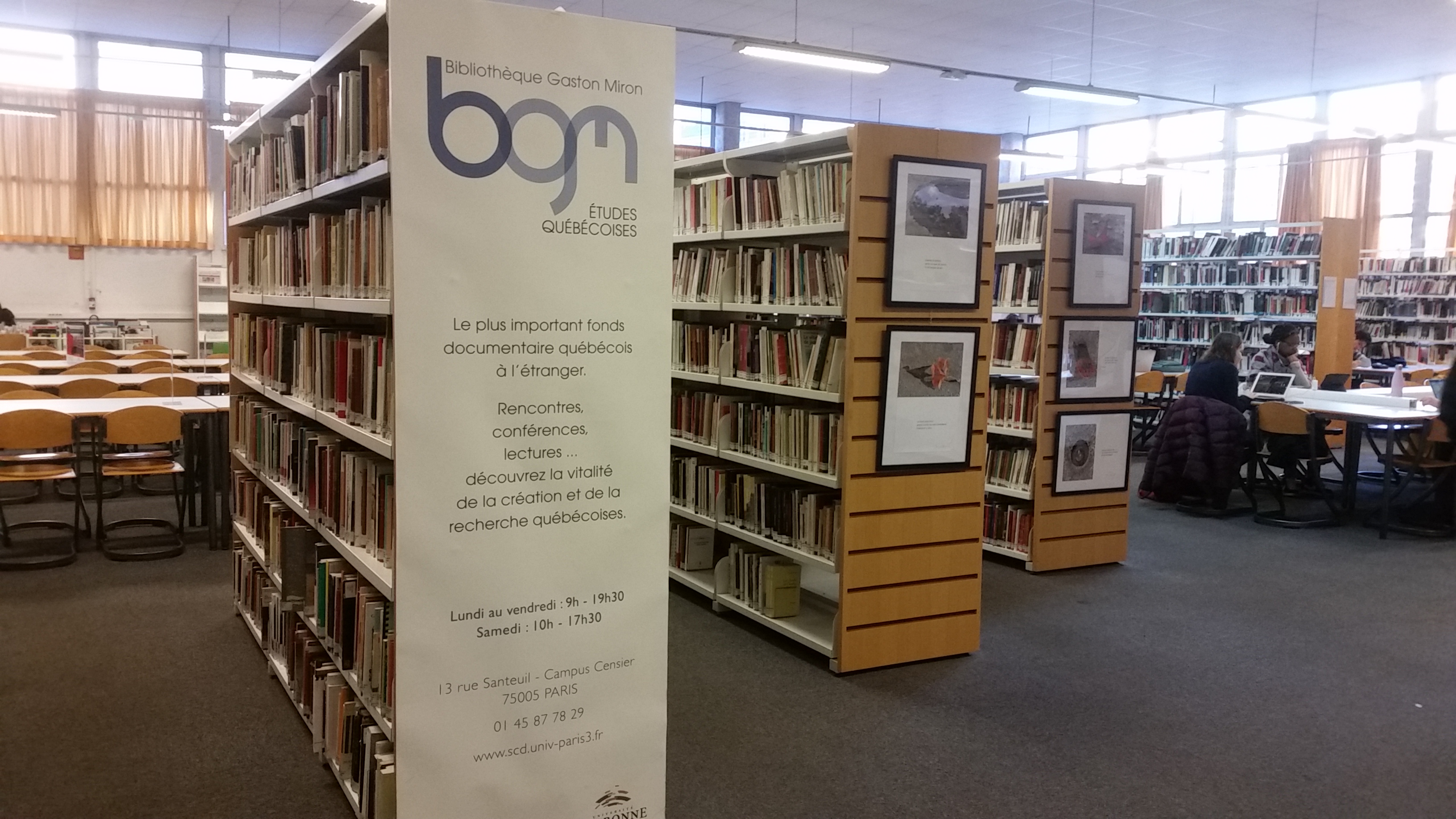

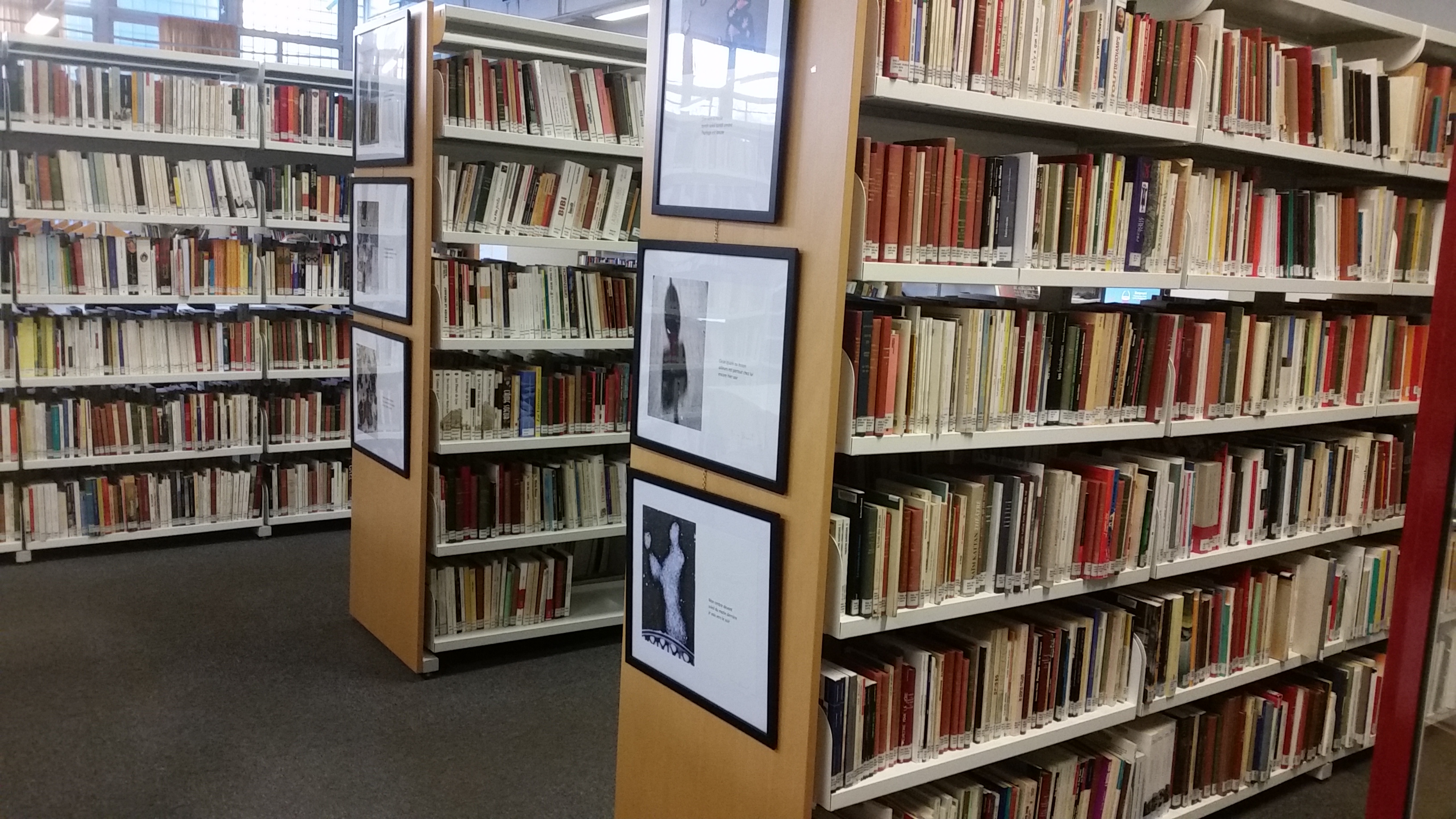

Située dans les locaux de l’université Paris 3 – Censier, la Bibliothèque Gaston-Miron (ou BGM) est le fonds québécois le plus important à l’extérieur du Québec ! Ouverte au grand public, elle est l’endroit incontournable, à Paris, pour découvrir la culture, la presse et la littérature québécoises, et ceci d’autant qu’on peut y emprunter des ouvrages, sans être étudiant à la Sorbonne.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement, les ressources et l’exceptionnalité d’un tel lieu, je me suis entretenue avec Anne-Isabelle Tremblay, responsable de la Bibliothèque Gaston-Miron (BGM) à la Sorbonne Nouvelle. Nous avons parlé fonds documentaire, ressources en ligne, mais aussi édition et littérature québécoises !

Anne-Isabelle, pouvez-vous commencer par nous présenter la BGM ?

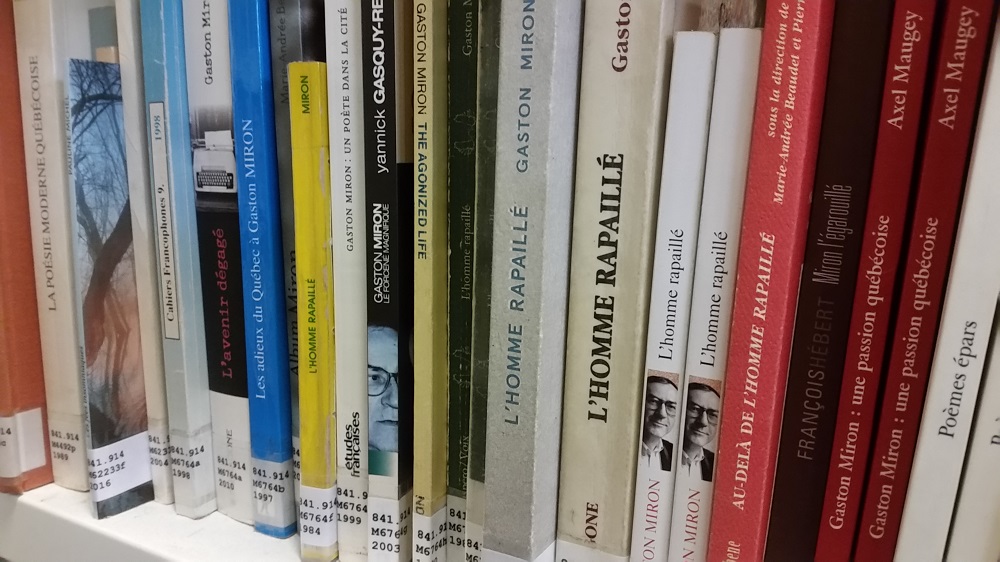

Rappelons tout d’abord que Gaston Miron est un de nos plus grands poètes. Lors de ses passages à Paris, il fréquentait la bibliothèque. Elle porte son nom depuis 2003. La BGM est le fonds québécois le plus important à l’extérieur du Québec. Nous avons environ 20000 documents, qui couvrent quelques sujets généraux, mais surtout ce qu’on pourrait appeler les humanités : sciences humaines, sciences sociales, politique, histoire, littérature, poésie, théâtre, linguistique. Nous achetons presque tout ce qui est publié en matière de recherches universitaires, et c’est pour cela que notre fonds est très utile aux chercheurs.

D’ailleurs, la BGM a le label Collex, un label d’excellence attestant l’adéquation de sa collection aux besoins de la recherche en littérature, culture et histoire québécoises. Tout le catalogue de la BGM est consultable sur le site Virtuose+ et nos notices sont progressivement ajoutées au Système de documentation universitaire (SUDOC). À Paris 3, se trouvent aussi la Chaire d’étude du Québec ainsi que le Centre d’études québécoises grâce auxquels l’université de Paris III dispense des cours sur la littérature québécoise, dans le cadre d’un cursus plus général en littérature francophone.

Pourquoi la BGM est-elle située dans les locaux de la Sorbonne ?

La BGM est dans les locaux de Paris 3, dans la salle de la Clef, depuis 2012, mais à l’origine, elle était au sein de la Délégation générale du Québec à Paris. Le fonds de la BGM avait d’abord été constitué pour le personnel de la Délégation, mais elle a rapidement été ouverte au grand public. Par contre, il fallait savoir qu’elle se trouvait à la Délégation, s’y rendre, et cela pouvait être intimidant puisqu’il s’agit quand même d’un lieu de représentation diplomatique. Nous sommes à la Sorbonne depuis sept ans aujourd’hui, et cela fait sens, au regard de notre fonds, utile et destiné avant tout à des étudiants et chercheurs. La Sorbonne est mandataire et gestionnaire de nos ouvrages mais le Québec en demeure propriétaire.

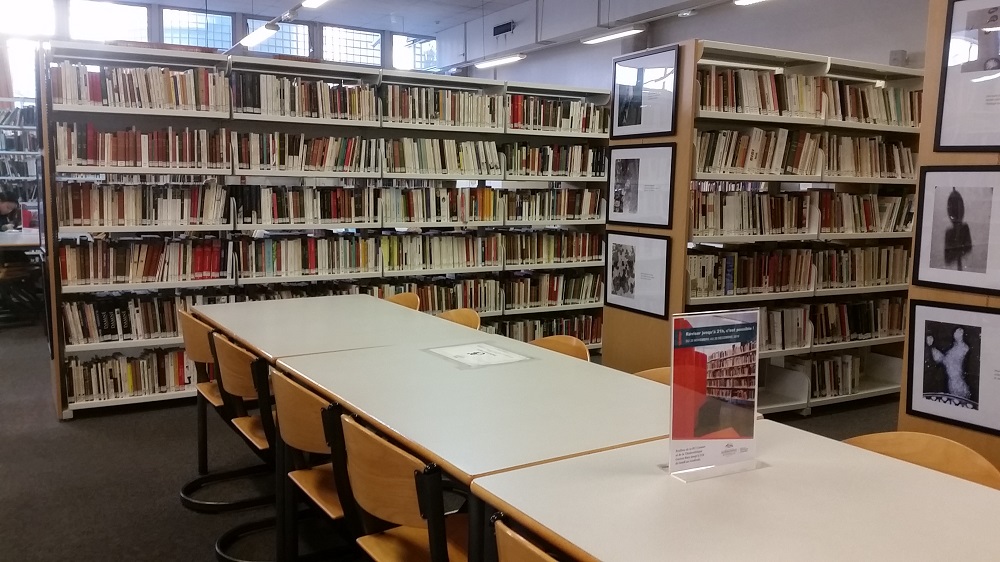

La salle de la Clef, dans laquelle se trouve la BGM, comporte deux bibliothèques en une puisque vous avez la BGM, d’un côté, et les littératures du monde anglophone de l’autre. Cela peut parfois prêter à confusion ! En 2020, nous déménagerons au sein du nouveau campus de la Sorbonne Nouvelle, métro Nation.

Qui compose le public de la BGM ?

La BGM est fréquentée majoritairement par des étudiants, mais aussi par des chercheurs, ainsi que par le grand public puisqu’on peut tout à fait accéder gratuitement à la BGM même si on n’est pas étudiant à la Sorbonne. Notre public est essentiellement français, même si on reçoit quelques Québécois. Quand ils ne sont pas étudiants ou chercheurs, ces Français sont des amoureux, des passionnés du Québec. On échange également avec des chercheurs en province, ou en Europe, qui peuvent avoir besoin de nos ressources. Nous faisons d’ailleurs du prêt entre bibliothèques d’universités et pouvons donc envoyer nos livres à l’étranger.

De quelles ressources en ligne peut-on disposer si l’on ne peut pas se rendre à la BGM ?

Concernant les ressources en ligne dédiées à la production écrite québécoise, la plateforme Érudit est un outil très précieux, dont nous nous servons beaucoup à la BGM. Il s’agit d’une base de données sur laquelle on retrouve plus de 250 périodiques québécois. On peut consulter tous les numéros. On peut également consulter la BAnQ (prononcer en détachant toutes les lettres), la bibliothèque en ligne des archives nationales du Québec ; qui est un peu le Gallica québécois. Toute la presse québécoise, depuis la création des premiers journaux, y est numérisée et on y trouve aussi des textes québécois tombés dans le domaine public. Au Québec, la numérisation et l’archivage des ressources demeure un phénomène encore récent mais notre contenu culturel, libre de droit, est en passe d’être totalement numérisé.

Quand on lit des essais sur la littérature québécoise, on a le sentiment, vu de France, qu’il y a un réel complexe du côté des auteurs québécois. Est-ce vrai, est-ce quelque chose que vous avez observé, ressenti ?

Je pense que c’est quelque chose qui a été vrai, et qui l’est de moins en moins. La situation du Québec est très particulière, géographiquement, culturellement, historiquement. C’est une enclave francophone en Amérique – cela peut passer pour un lieu commun, mais c’est vrai. Géographiquement, le Québec est nord-américain, mais culturellement, il est très attaché à la France, et la langue française est au cœur de notre identité québécoise. Si complexe il y a, c’est peut-être dans notre difficulté à nous positionner. Sommes-nous français ? Somme-nous nord-américains ? Ni l’un ni l’autre, en réalité. Aujourd’hui, nous acceptons ces influences françaises et nord-américaines – elles nous ont véritablement forgés – mais nous acceptons l’idée que le mélange de ces deux influences ait donné une nouvelle chose. Désormais nous affirmons et revendiquons notre identité québécoise.

Y-a-t-il eu des influences de cultures autochtones ?

Il y a eu trop peu de contacts entre les Blancs et les Amérindiens pour parler d’une réelle influence. La relation entre Blancs et Amérindiens s’est longtemps inscrite dans un rapport de force. C’est en train de changer depuis dix à vingt ans. Beaucoup d’auteurs autochtones sont aujourd’hui publiés, diffusés, entendus, et la culture autochtone, tend à pleinement s’affirmer elle aussi aujourd’hui, avec ses mots à elle. La littérature autochtone est vraiment intéressante et il est grand temps d’entamer de réels échanges culturels entre nous.

Comment cette revendication de l’identité québécoise se traduit-elle sur le plan éditorial ?

Cette évolution est très palpable sur le plan éditorial : aujourd’hui les jeunes auteurs québécois sont totalement affranchis des modèles littéraires et culturels français, comme américains.

Peut-on dater, situer la naissance d’une littérature authentiquement québécoise ?

Il faut savoir que le premier roman véritablement québécois est Les Anciens Canadiens de Philipe Aubert de Gaspé. Lui et son fils, Philipe Aubert de Gaspé, fils, sont souvent considérés comme les premiers bâtisseurs d’une littérature authentiquement québécoise, et cette littérature arrive dans la seconde moitié du XIXème siècle. C’est très tardif, et cela veut dire que de 1534 – l’année de la découverte du Canada – jusqu’aux années 1850, les auteurs de la Nouvelle-France écrivaient pour les Français demeurés en France. Ces lettres, ces récits, de coureurs de bois ou de religieux, étaient destinés à témoigner de la vie au Québec. Comme la Nouvelle-France était une entreprise de colonisation, il fallait que des écrits puissent rendre des comptes, auprès de la France, puis de l’Angleterre, de ce qu’il s’y passait.

Le premier livre véritablement destiné aux personnes sur place, et publié sur place, c’est celui de Philippe Aubert de Gaspé.

Je suppose que la vague du roman du terroir, du roman national, fut nécessaire dans la construction de cette identité ?

Tout à fait. Le roman du terroir, comme toute cette mouvance littéraire nationale furent un passage obligé. À l’époque, les valeurs traditionnelles (la religion catholique, la terre, la famille et la langue française) étaient littéralement inscrites dans l’ADN des Québécois – qu’on n’appelait d’ailleurs pas encore les Québécois.

Les habitants de la Nouvelle-France furent appelés « Canadiens Français » jusque dans les années 1950-1960, et l’émergence du terme de « Québécois » est très parlante. Rendez-vous compte que jusqu’à tout récemment, on se désignait en fonction des deux pays auxquels nous étions rattachés, par la géographie et la culture. Tandis qu’être et se faire appeler Québécois, c’est se donner une identité, un territoire et identifier sa communauté. Rappelons aussi que les Canadiens français, il y en a un peu partout au Canada, mais surtout au Manitoba, en Ontario, énormément au Nouveau-Brunswick. Cette réalité nationale est contrastée, complexe, et être canadien français, ce n’est pas nécessairement être québécois.Les Canadiens francophones sont donc des communautés linguistiques aux identités propres.Elles ont chacune leur littérature.

Ce qui est drôle, c’est que dans certains manuels scolaires des années 1990 que j’ai utilisés, il y avait des chapitres consacrés à la littérature québécoise. On y trouvait Anne Hébert, mais aussi Antonine Maillet… qui n’est pas québécoise mais acadienne, comme si les manuels français assimilaient tous les Canadiens francophones aux Québécois.

Antonine Maillet, on se l’est approprié ! Au Québec, on sait qu’elle est acadienne. L’Acadie et le Québec sont très proches, ils sont limitrophes, et il y a eu beaucoup d’échanges entre ces deux cultures. Mais je pense que le Québec fait beaucoup cela : quand cela nous plaît bien, on aime dire que c’est québécois ! On s’est ainsi approprié Gabrielle Roy. Or, si on faisait un sondage, dans la rue, au Québec, on se rendrait sans doute compte que très peu de personnes savent que Gabrielle Roy est en réalité franco-manitobaine. Le Québec a peut-être cette tendance-là à absorber les autres littératures franco-canadiennes. Mais Gabrielle Roy a vécu au Québec et écrit sur le Québec, c’est donc assez naturel de la considérer comme une Québécoise alors qu’Antonine Maillet n’a pas vécu au Québec, et a écrit sur l’Acadie.

Comment décrire le monde de l’édition au Québec ?

Tout d’abord, je dirais qu’il est plus facile de définir un paysage éditorial qu’une littérature.

Dans l’entreprise de « décomplexisation » dont on parlait tout à l’heure, beaucoup d’éditeurs québécois cherchent à être reconnus à part entière, comme des éditeurs de qualité, et à percer le marché éditorial français en se positionnant comme n’importe quel autre éditeur. Ces éditeurs ne veulent plus qu’on présente leurs livres comme des livres essentiellement québécois, dont la qualité première, et presque unique, serait d’être québécois, et qu’on lirait en France simplement parce qu’il y a des affinités entre la France et le Québec. Un livre peut avoir été écrit n’importe où et avoir une qualité littéraire intrinsèque, et un livre québécois peut parler d’autre chose que de neige ou de grands territoires – même si la neige et les grands territoires, c’est très bien ! Il y a donc des éditeurs qui jouent dans la cour des grands. Je pense à des éditeurs comme La Peuplade, Le Quartanier.

Mais il y a aussi des éditeurs qui ont une autre stratégie de mise en marché. Je pense par exemple aux éditions Alto, un jeune éditeur extrêmement reconnu au Québec, qui essaie de vendre les droits d’auteurs à des éditeurs français afin d’avoir le plus de visibilité possible sur le marché français. Autre exemple, Audrée Wilhelmy est éditée au Québec chez Leméac et en France chez Grasset. Dany Laferrière, lui, est édité chez Gallimard et Grasset. Ainsi, des partenariats entre les maisons françaises et les maisons québécoises se créent, et les maisons peuvent même s’échanger des auteurs.

Nous parlions plus tôt de littératures autochtones. Une des toutes premières maisons à avoir publié des auteurs autochtones est Mémoire d’encrier. Il y a de quoi sourire puisque le fondateur de cette maison, Rodney Saint-Eloi est d’origine haïtienne et c’est lui qui a révélé plusieurs voix importantes de ces cultures : Joséphine Bacon, Naomi Fontaine, Natasha Kanapé Fontaine, Louis-Karl Picard-Sioui, entre autres. Il fallait peut-être quelqu’un de l’extérieur pour nous révéler une richesse qui était juste sous nos yeux !

Pour les éditeurs qui ne nouent pas de partenariat avec les maisons d’édition étrangères, comment s’opère la diffusion à l’extérieur du Québec ?

La librairie du Québec, à Paris, assure une distribution des livres québécois en France. Aussi, les éditeurs québécois participent beaucoup aux salons internationaux. Il y a aussi des programmes de mobilité afin que des libraires français se rendent au salon du livre de Montréal pour consolider les liens entre la France et les Québec. C’est l’ANEL, l’association nationale des éditeurs de livres, qui est, au Québec, à l’origine de plusieurs de ces initiatives.

Si vous deviez définir la littérature québécoise actuelle, qu’en diriez-vous ?

Je dirais que c’est une littérature assez audacieuse, mais l’audace vient aussi des éditeurs qui osent publier beaucoup de premiers romans, beaucoup de textes avec une langue qui n’est pas la langue française habituelle. Les sujets abordés peuvent être tabous, polémiques. Elle englobe les cultures française, américaine, les intègre, et c’est ce qui fait qu’elle est québécoise.

La littérature québécoise contemporaine est très diversifiée dans ses thèmes, ses formes, ses genres et sa langue. Si les décennies 1960 à 1980 ou même 1990 ont été marquées par une exploration formelle parfois déroutante, voire même hermétique, les auteurs actuels arrivent à un métissage plus maîtrisé. C’est une littérature qui est poreuse, qui mélange souvent les niveaux de langues, qui multiplie les genres, les modes de narration, les degrés de réalité au sein d’un même récit. Elle échappe à une définition qui serait contraignante parce qu’elle est d’une grande liberté. Même au sein des maisons d’édition, on peut retrouver des livres de différents genres sans que cela ne soit inscrit au sein d’une collection. Par exemple, un roman de science-fiction chez Alto (Sous béton de Karoline Georges), ou les essais de Martine Delvaux chez Héliotrope.

Il y aussi une tendance très forte depuis quelques années où les jeunes auteurs effectuent un »retour à la terre ». On assiste à une modernisation du roman du terroir. Je pense à La Scouine de Gabriel Marcoux-Chabot (inspiré du roman d’André Laberge), au Livre de bois de Jean-Philippe Chabot et même à La fiancée américaine d’Éric Dupont qu’on peut rapprocher de cette tendance. Il y a une réappropriation de la tradition orale, de l’héritage, une fierté à situer ses intrigues dans les régions éloignées (qui sont très souvent, comme par hasard, la région d’origine de l’auteur…)

Pour en arriver à ce retour, je pense qu’il a fallu s’éloigner, prendre du recul, explorer et ensuite se réapproprier ses racines, ses origines. Avec fierté, avec panache ! Cela n’offre pas une définition de la littérature québécoise, mais c’est certainement une tendance. Il y a aussi la littérature jeunesse, mais c’est une autre histoire !

Quels auteurs recommanderiez-vous pour découvrir la littérature québécoise ?

Parmi les auteurs classiques, Gabrielle Roy et Anne Hébert sont importantes. J’ai récemment relu La petite poule d’eau. C’est très beau. Anne Hébert, elle, est étonnamment moderne, dans son style comme dans ses thématiques.

Michel Tremblay me paraît un incontournable ! Toute son œuvre s’attache à décrire le Québec ouvrier, à travers des reconstitutions historiques qui sont toujours intéressantes. Il parle beaucoup de la condition de la femme et lui donne une place centrale dans son œuvre. Il est aussi un des premiers à avoir écrit en joual, ce parler des ouvriers de Montréal. Son but, c’était d’écrire dans une langue que les Québécois utilisaient, qui les représentaient, dans ses romans mais également au théâtre. Jusqu’ici, les Québécois jouaient des pièces dans lesquels des personnages québécois parlaient une langue qui n’était pas la leur ! Michel Tremblay a osé franchir ce pas. Je pense que cela aurait fini par se faire sans lui, par la force des choses, mais, pour toutes ces raisons, Michel Tremblay est mon chouchou (rires).

Dans la littérature actuelle, il y a Kevin Lambert, dont on a beaucoup parlé récemment. C’est un jeune écrivain qui a écrit deux romans, et le deuxième, Querelle de Roberval, a été réédité en France chez Le Nouvel Attila. Il s’agit d’un hommage, ou d’une sorte d’emprunt à Querelle de Brest de Jean Genet. C’est un roman sur la lutte des classes à travers l’évocation d’une grève dans une scierie au bord du lac Saint-Jean. Les tensions sont fortes et les enjeux socio-économiques majeurs. Querelle, le personnage principal, arrive de Montréal et fascine tout le monde. Kevin Lambert arrive à instaurer une tension à la fois sociale et érotique – entre plusieurs personnages. Son écriture, magistrale, est très travaillée, et c’est d’une grande beauté.

J’aime aussi beaucoup Nelly Arcan, dont on a beaucoup reparlé récemment puisque 2019 marque les dix ans de son suicide. Les éditions du Seuil ont ressorti une édition de son premier roman Putain. C’est une écrivaine immense, qui avait déjà compris et exposé, entre 2002 et 2009, des enjeux sociaux extrêmement modernes, qu’il s’agisse de l’image de la femme, de la surexposition de notre vie privée sur les réseaux sociaux, et de la façon dont on existe à travers ce prisme-là. Il faut la relire en mettant à distance, et en comprenant la profondeur du tourment qui était le sien, et qu’elle mettait en scène par le biais de l’autofiction.

Les écrivaines québécoises ne sont-elles pas féministes ?

Plutôt, si. Le Québec est assez féministe et l’égalité entre les hommes et les femmes est très importante. Les Québécoises, quand elles viennent en France, peuvent être assez surprises par certains comportements masculins, tout comme les Français, quand ils se rendent au Québec, peuvent être déroutés par l’attitude des Québécoises (sourire). Le féminisme québécois s’est exprimé en littérature, notamment dans les années 1970 autour de collectifs d’écrivaines. Aujourd’hui, la revendication est peut-être moins explicite, mais tout aussi palpable.

Cette importance du féminisme peut paraître étonnante quand on connaît l’emprise qu’a exercée l’Église sur votre culture.

Cela peut paraître étonnant, mais une fois que la question de l’Église, grâce à la Révolution tranquille, a été « réglée », les Québécois se sont totalement affranchis de l’Église. Je pense que pour la génération des femmes qui ont aujourd’hui entre 60 et 70 ans et ont été élevées dans le péché, la culpabilité, et la peur d’aller en enfer, l’affranchissement a été plus compliqué.

Entretenait-on vraiment cette peur du péché, de l’enfer, ou est-ce lié à une vision fantasmée de la Grande Noirceur ?

Cette peur était bien réelle, et très ancrée. Maurice Duplessis, le chef d’État pendant la Grande Noirceur, a été assez diabolisé depuis l’époque, mais quand on se penche sur cette période, on réalise que lui et même l’Eglise ont fait beaucoup de choses positives pour le Québec. C’est quand même l’Eglise qui a assuré l’éducation et la santé de tout un peuple pendant 300 ans. Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain, ou croire que tout était horrible avant, et que tout est devenu subitement merveilleux ! Non, la Révolution tranquille ne nous a pas sauvés de l’affreux Maurice Duplessis (rires) ! C’est beaucoup plus nuancé, et je pense que si nous, Québécois, manquons parfois de nuances c’est parce que nous connaissons assez mal notre histoire, ou du moins manquons de recul sur elle. Nous sommes encore très manichéens sur ces questions-là. Tout comme sur la question de l’indépendance où il faut se prononcer pour ou contre, ce qui laisse peu de place à la nuance, à la réflexion, à la discussion.

Pour en savoir plus

Un immense merci à Anne-Isabelle Tremblay, responsable de la Bibliothèque Gaston-Miron (BGM) à la Sorbonne Nouvelle.

© Bibliothèque Gaston-Miron

Vous aimerez aussi :

Des poèmes d’Émile Nelligan aux romans d’Anne Hébert, dix classiques de la littérature québécoise

Vous voulez relire des poèmes d’Émile Nelligan, Eudore Évanturel ou Pamphile Lemay ? Téléchargez #UntexteUnjour sur iPhone/iPad et cliquez sur « Plus de textes » !