Beaucoup de mes romans sont en fait bâtis autour de la phrase de Gabriel Garcia Marquez « Un homme a trois vies, une vie privée, une vie publique, une vie secrète ». Et c’est sur la vie secrète que s’articulent la plupart de mes romans à suspense.

On ne présente plus Guillaume Musso, auteur français le plus lu et qui publie ces jours-ci son quatorzième roman chez XO Editions, Un appartement à Paris. Avec une confondante disponibilité, Guillaume Musso nous a accordé un entretien dans lequel il est revenu sur les œuvres qui ont construit le lecteur, puis l’auteur qu’il est devenu. On y découvre un homme généreux, avide de faire partager ses lectures, mais surtout un conteur-né, qui conçoit la création romanesque et la rencontre avec les lecteurs comme une sorte d’alchimie miraculeuse. A mille lieues de recettes éculées et de procédés tout faits, Guillaume Musso n’a d’autre ambition que d’écrire, à chaque fois, le livre qu’il rêverait de lire.

M. Musso, quel lecteur de classiques êtes-vous ou avez-vous été ?

Mon parcours est assez clair. Je suis fils de bibliothécaire, pendant longtemps assez rétif aux livres. La découverte des romans et du plaisir de lire se fait de façon très limpide, tel un déclic : j’ai onze ans, ce sont les vacances de Noël, je suis gardé par mes grands-parents et on regarde la télé. Coupure de courant. Il faut faire autre chose mais il fait froid dehors. Dans la bibliothèque de mon grand-père, il y a les Mémoires du Général de Gaulle, et il y a un vieux livre, un livre qui appartenait à ma mère quand elle était plus jeune, Les Hauts de Hurlevent. Et je commence à lire ce livre, mon premier livre sans images, hors de toute lecture scolaire. Et j’ai un véritable coup de cœur pour ce livre, à la fois pour son histoire, pour son aspect tourmenté, gothique. Mais je suis surtout fasciné par la façon dont les passions humaines sont racontées, et à onze ans, c’est la première fois que j’ai l’impression de pénétrer dans l’inconscient des personnages. Avec le recul, j’arrive à poser des mots sur ce qui m’a fasciné à l’époque : le fait que des mots, couchés sur papier 150 ans plus tôt par une jeune Anglaise qui vivait dans la lande au fin fond du Yorkshire puissent avoir un impact aussi fort sur moi, petit Français vivant en 1985. Les Hauts de Hurlevent a donc constitué une porte d’entrée à une boulimie de lectures, et ceci d’autant plus que j’avais le temps. Adolescent, j’avais le temps.

Vous avez onze ans, et vous devenez donc un lecteur compulsif.

Tout à fait. Je passe le mercredi, le samedi ou les vacances scolaires à la bibliothèque municipale d’Antibes, place du général de Gaulle, que dirige ma mère. J’ai l’impression d’être le seigneur d’un château de livres, au mois d’août, il n’y a personne, tout le monde est à la plage…. Et très vite, j’ai envie de lire des choses différentes. Je lis Emily Brontë, je découvre qu’elle a des sœurs. Je suis ensuite conseillé par ma mère, qui me dit « si tu aimes les sœurs Brontë, tu aimeras Le Grand Meaulnes ». Je reviens à des lectures françaises, je découvre les œuvres qui ont été écrites à cette période. Mes premières lectures fonctionnent telles des ramifications ou des liens hypertextes.

Ma mère joue bien sûr un rôle prépondérant dans cette découverte de la lecture. « Lire, c’est bien, mais il ne faut pas être snob », me dit-elle. « Lis de tout, lis les classiques français, Balzac, Flaubert, Maupassant, lis les classiques russes, mais lis aussi Barjavel, Marcel Pagnol, Stephen King. ». De même au cinéma. Krzysztof Kieślowski c’est bien, mais allons voir aussi Les Bronzés.

La découverte de la culture, et de la littérature, se fait donc sous l’angle du plaisir ?

Sous l’angle du plaisir mais aussi sous l’angle de l’affect, et de la psychologie humaine. Avec Les Hauts de Hurlevent, je découvre la peinture des sentiments, ce que peuvent ressentir les personnes, et pas nécessairement l’amour. L’affect prime, et je trouvais que vivre ces sentiments par procuration – car adolescent, on n’a pas toujours d’expérience -, était extrêmement fort. Rentrer dans la tête des personnages, c’était très curieux pour moi, et l’on ne retrouve pas ça au cinéma. Je découvre ensuite le plaisir de l’histoire, d’une histoire construite, avec un suspense ou des rebondissements grâce à Alexandre Dumas, Stephen King, Agatha Christie, Conan Doyle, des auteurs chez qui l’histoire prime.

L’appréhension du style viendra plus tard avec la poésie d’Aragon, et Le Roman inachevé. Je découvre, avec Aragon, que l’on peut dire des choses vraiment formidables, avec une concision et une inventivité fortes. Je suis alors lycéen, en pleine révision du bac de français. Les commentaires composés m’aident à prendre conscience du travail des auteurs sur le plan formel. Un autre roman m’éblouit à cette époque : Le Hussard sur le toit, de Jean Giono dans lequel je trouve une osmose parfaite entre le style et le propos. Un roman d’initiation formidable sur le refus de fréquenter la médiocrité qui est une maladie contagieuse.

Vous devenez donc un grand lecteur. Comment avez-vous découvert l’écriture ?

L’écriture est venue un peu après ma découverte de la lecture. Je suis élève en seconde, j’ai quinze ans, je participe à un concours de nouvelles, et chaque élève doit écrire une histoire. A l’époque, j’écris un texte qui est influencé par Alfred Hitchcock, Alain-Fournier et Stephen King pour l’idée du surnaturel qui surgit de façon inopinée. La nouvelle s’appelle « Fenêtre sur rue », et je gagne ce concours. Et là, vraiment, je découvre qu’une histoire, sortie de mon esprit, que j’avais eu beaucoup de plaisir à écrire, peut avoir de l’intérêt pour les autres. Je trouve ça extraordinaire, et je continue à lire, et me mets, plus ou moins, à écrire. Je tiens un journal, j’ai des embryons d’histoire. Je ne vais pas suivre des études littéraires, je vais en filière scientifique, et la lecture et la littérature vont m’apparaître comme des soupapes, comme un moyen de prendre du plaisir et de me reposer.

Et c’est à cette période qu’un autre livre va vous marquer durablement…

Tout à fait. Au bac de français, à l’épreuve du commentaire composé, je tombe sur la première page de Belle du Seigneur. Je ne connais pas Albert Cohen – je sais seulement qu’il était en classe avec Pagnol – et je lis cette première page, assez dingue, de ce type, Solal, à cheval, qui s’apprête à aller faire une déclaration d’amour à une femme déguisé en vieillard. Je rentre chez moi, sur le chemin je m’arrête à la librairie et achète le Folio. Je découvre ce livre. A l’époque, lors de cette première lecture, c’est l’analyse des comportements de séduction, l’analyse de la féminité et de la masculinité qui parle à l’adolescent que je suis. Il y a donc un vrai choc Albert Cohen et pendant longtemps c’est le livre que j’offre à tout le monde, parce que lorsque j’aime un roman j’essaie de convaincre mon entourage de le lire, ne serait-ce que pour avoir le plaisir d’en parler avec eux !

Si aujourd’hui il est de bon ton de dire qu’il est misogyne, surévalué, moi je trouve que Belle du Seigneur reste un roman formidable. Je trouve que c’est à la fois drôle, incroyablement triste également, et d’une noirceur absolue quant à la passion amoureuse qui s’étiole et paraît sans issue.

Après votre bac et au début de vos études, vous partez aux Etats-Unis travailler…

Oui. Je découvre Le prince des marées de Pat Conroy et ai un autre coup de cœur pour cette saga au souffle romanesque, à l’américaine, décrivant des paysages incroyables. Il y a une véritable analyse psychologique sur les non-dits, et je découvre comment la psychiatrie peut s’intégrer à un roman. Je découvre également John Irving (L’Œuvre de Dieu, La Part du Diable, Une prière pour Owen) et cette idée qu’on peut à la fois écrire des romans qui sont à la fois des page turner, tout en ayant une exigence au niveau du style, de la contextualisation. Ce sont des romans modernes, qui nous parlent du monde contemporain tout en ayant une dimension universelle.

Et en parallèle de ces lectures, se dessine, peu à peu, le projet d’écrire un roman. Quand je reviens des Etats-Unis, à l’âge de vingt ans, la nécessité d’écrire s’impose de plus en plus. Je suis des études d’économie, je deviens enseignant, mais je continue à écrire. Plusieurs essais avortent. Les premiers textes sont forcément mauvais. Ils parlent de soi, sans filtre… et j’ai de la difficulté à ajuster le curseur. Je veux écrire car j’aime lire, j’aime raconter des histoires, mais écrire quoi ?… Pourquoi… Cela va prendre quelques années à préciser. J’avais la lucidité de savoir que ce j’écrivais ne pouvait pas encore être envoyé à un éditeur.

Partant de ce constat, quelle est la genèse de votre premier roman, Skidamarink ?

Je lisais de plus en plus de polars, de romans à suspense et j’avais vraiment le souci de vouloir m’exprimer à plusieurs niveaux. D’assumer le côté divertissant tout en ayant quand même le souci de traiter de certains thèmes. Je voulais, en tant qu’économiste, écrire sur la mondialisation, l’interdépendance, et j’avais le sentiment que le polar m’offrirait cette liberté. Et un jour, je tiens une idée, autour du vol de la Joconde. J’imagine quatre personnages, un généticien russe, un avocat français, une femme d’affaires américaine et un prête italien, qui ne se connaissent absolument pas et qui se retrouvent en possession d’une partie du tableau de Léonard de Vinci. Les morceaux de tableau sont accompagnés d’un bristol qui les invite à tous se retrouver dans la paroisse toscane du prêtre italien. Ils se mettent à enquêter sur ce qui les lie.

Ce livre me plaît bien et je l’envoie à plusieurs éditeurs. Anne Carrière l’accepte assez vite. Cela reste un jour, particulier dans ma vie, et je garde un souvenir très net du coup de fil que j’ai reçu d’Alain Carrière. J’ai alors 26 ans. Le livre paraît au printemps 2001, et reçoit un accueil plutôt favorable de la presse. Mais il n’est pas mis en place à beaucoup, on doit vendre 2000 exemplaires. Le titre n’était pas bon… Mais cela reste un très joli souvenir, une première étape.

Après Skidamarink, il y aura le succès de votre deuxième roman, Et après.

Après ce premier roman, je vais avoir un accident de voiture. Et à l’issue de cet accident, je me mets à lire des choses sur les gens qui ont frôlé la mort, la philosophie stoïcienne… Et j’ai vraiment envie de parler de ça ! Je revois aussi des vieux films américains des années 40, 50, 60, des films comme La Vie est belle de Capra, La Féline de Jacques Tourneur. A l’époque sort Sixième sens, que tout le monde va voir, et je me rends compte que le surnaturel permet de parler de thèmes graves de façon ludique. Je réfléchis donc à un roman aux frontières du surnaturel qui évoquerait la fragilité de la vie.

J’écris, 70-80 pages et j’étais alors en contact avec Caroline Lépée, qui travaillait aux éditions XO et avait bien aimé Skidamarink. Je lui envoie mes feuillets et le contrat est signé avant même d’écrire la fin. Et avant sa sortie, le livre est acheté par une dizaine de pays. Quand le roman sort, il est donc déjà précédé d’une aura positive. Et là, le miracle s’opère. Porté par un excellent bouche-à-oreille, le roman reste longtemps dans les listes des meilleures ventes, en France et à l’étranger et les droits sont vendus au cinéma. C’est à la fois très bien et c’est en même temps un peu compliqué. J’avais utilisé le ressort du fantastique pour parler de thèmes graves, comme un outil narratif… On n’attend pas nécessairement que j’en fasse un deuxième sur le même format, mais je vais commencer une série de romans qui sont à la fois ludiques et font appel au surnaturel. Et il y a des lecteurs qui adorent ça, qui sont férus de surnaturel, alors que d’autres ne liront jamais un roman faisant appel au surnaturel car ils ont le sentiment que le surnaturel n’est pas fait pour eux et que le manque de rationalité apparente de l’histoire les coupera du contenu du roman.

Si je comprends bien, le surnaturel n’était donc pas nécessairement votre voie, ou celle que celle que vous pensiez poursuivre sur plusieurs romans ?

J’ai écrit Et après. Je me suis rendu compte de l’outil incroyable qu’était le fantastique, ou le surnaturel, pour parler de thèmes comme le deuil, la mort, la paternité, les difficultés du couple. J’ai écrit toute série de romans que j’aime, que je ne renie absolument pas, qui ont fait lire énormément de gens qui lisaient peu…. Mais cela m’a juste coupé d’un certain lectorat qui, lui, est allergique à ça.

Comment le glissement du surnaturel au thriller s’est-il opéré ?

Il s’est fait avec un livre, L’Appel de l’ange, et il s’est fait aussi car en tant que lecteur, je prenais de plus en plus de plaisir à lire ce genre d’ouvrages. L’Appel de l’ange est né de façon fortuite. J’étais à l’aéroport de Montréal, en rentrant de promotion, et une femme prend par erreur mon portable. Je la rattrape, nous discutons. Dans l’avion de retour, je me dis que cette histoire de portables échangés ferait une bonne comédie romantique. J’écris un synopsis, mais je n’ai pas spécialement envie d’écrire de comédies romantiques et je laisse ça macérer dans un coin. Je n’en fais rien, et puis un jour j’ai un déclic : ce livre n’est pas une comédie mais c’est un polar. Lorsqu’ils se rendent compte de leur méprise, elle est à Paris, lui à San Francisco. Il fouille dans son portable. Il y trouve le dossier d’une enquête qu’elle n’a jamais résolue. C’est une ancienne flic. Le processus d’écriture se met en branle. J’écris ce livre qui est une véritable enquête. Et L’Appel de l’ange est en fait le prequel d »Un appartement à Paris.

Le tournant se fait comme ça, et je gagne un nouveau lectorat, des gens qui lisaient Harlan Coben, ou Douglas Kennedy, tout en gardant mes premiers lecteurs. C’est très agréable, et cela marque le début d’une deuxième carrière. Je ne dis pas que je ne ferai plus jamais de surnaturel – j’en ai d’ailleurs refait avec L’instant présent – mais cela m’a fait repartir sur quelque chose de nouveau, cela m’a donné un nouveau souffle, et je suis très à l’aise avec le véhicule du polar. Vous pouvez aborder tous les thèmes dont vous avez envie, vous pouvez traiter du suspense psychologique, de l’intimité, des secrets au sein du couple. Beaucoup de mes romans sont en fait bâtis autour de la phrase de Gabriel Garcia Marquez « Un homme a trois vies, une vie privée, une vie publique, une vie secrète ». Et c’est sur la vie secrète que s’articulent la plupart de mes romans à suspense.

Plusieurs de vos romans du début (je pense à Seras-tu là ?, Je reviens te chercher, Que serais-je sans toi ?) empruntent leur titre à des paroles de chanson. Comment cette idée est-elle née ?

Cela s’est fait comme ça, c’était lié à une période. Pour Seras-tu là ?, la dernière phrase du livre est « Il était là ». Pendant longtemps, ce livre a eu un titre de travail que je détestais, « « Si j’étais moi ». Je ne trouvais pas ça bien et j’ai changé le titre à la dernière minute. C’est venu naturellement. Je dirais que je suis plus à l’aise avec les titres de mes derniers romans.

La plupart des chapitres de vos romans commencent par des citations d’un éclectisme remarquable et réjouissant. Comment cette pratique s’est-elle instaurée ?

En travaillant sur Et après ?, j’avais emmagasiné beaucoup de citations d’auteurs stoïciens que je souhaitais faire partager. Je ne voyais pas comment les mettre dans le corps du texte, les gens ne parlent pas en faisant des citations ! Et puis je me suis souvenu de la série de l’Inspecteur Morse de Colin Dexter que lisait ma mère, éditée chez 10-18. Colin Dexter faisait ça au début de chaque chapitre, j’avais un grand plaisir à découvrir ces citations… J’ai fait de même, dans le simple souci de faire partager. J’aime partager, j’aime découvrir et faire découvrir, et je cite aussi bien des répliques de film que des citations d’auteurs classiques… C’est en tout cas toujours dans l’idée qu’un livre va en entraîner d’autres, qu’une œuvre ouvrira la porte vers d’autres œuvres. C’est resté.

Je me suis rendu compte que les lecteurs étaient friands de ça, et moi je suis rentré dans ce jeu.

Vous avez dit en interview qu’un livre demandait cinq ans de maturation, et vous en publiez environ un par an. Comment s’opère le processus créatif ?

Depuis que j’ai quinze ans, je note toutes les idées que je peux avoir. Je prends en note, j’enrichis, je réfléchis… mais il n’y pas de recettes ! Comme le dit Somerset Maugham « Il y a trois grandes règles pour écrire un bon livre, malheureusement personne ne les connaît ! » Et c’est vraiment ça. Il n’y a aucun roman dont la genèse ressemble au précédent, sauf qu’effectivement, la maturation est assez longue. Le record, c’est pour Central Park où, pendant dix ans, j’ai tourné autour. Je voulais écrire sur la maladie d’Alzheimer, parce que cela m’intéressait, en tant qu’homme, en tant que citoyen, mais je n’y arrivais pas. J’ai récolté pendant toutes ces années énormément d’informations sur le sujet, et un jour, j’ai eu le déclic en me disant : « tu dois écrire un roman dont la chute serait cette maladie, un roman dans lequel le personnage serait atteint d’Alzheimer mais ne le sait pas ». Ce roman s’est écrit ensuite sans que j’en aie conscience.

Mais cela n’a jamais été automatique, et je ne me suis jamais dit « hop, une idée, et dans un an c’est écrit ! » J’ai toujours une quinzaine de thèmes ou d’histoires auxquels je réfléchis. Quant à la rédaction, depuis que je ne fais plus que ça, elle me prend environ un an.

Et lorsque vous êtes lancé dans l’écriture, savez-vous vite si cela fonctionne ?

Oui. Et il y a une chose que je répète souvent, mais à laquelle je crois profondément, c’est le parallèle entre une histoire d’amour réussie et un livre réussi. Une histoire d’amour réussie, c’est rencontrer la bonne personne, au bon moment. Et un roman réussi, c’est avoir une bonne histoire, portée par des personnages intéressants, mais que vous écrirez dans un moment de votre vie où vous serez le plus à même de la raconter. La Fille de Brooklyn en est le parfait exemple. J’avais le début d’histoire depuis longtemps, mais c’était une intrigue complexe, à tiroirs, sur laquelle je butais. Je ne l’ai pas écrit plus tôt car il fallait attendre que je sois père pour raconter ça !

L’écriture est de toute façon une alchimie. Parfois on sait que ça marche, parfois pas. Il m’est arrivé d’avoir une bonne histoire, de bons personnages, mais que rien ne se passe.

Quel regard portez-vous sur les cours de creative writing ?

Je suis très curieux de ça. Même si cela ne ferait pas bien, cela ne fait pas de mal. Pourquoi l’écriture serait-elle le seul art pour lequel il n’y ait pas de formation ? Cela permet en tout cas de rencontrer des gens qui sont dans une situation identique, cela permet de parler de son travail, mais il ne faut surtout pas l’envisager comme un apprentissage de règles à respecter. Je ne crois pas du tout au mythe de l’auteur et de l’inspiration venue de nulle part, et ceci d’autant plus que je n’ai jamais attendu d’avoir une prétendue inspiration pour commencer à travailler, à écrire. Et c’est d’ailleurs généralement en écrivant que l’inspiration vient !

Pourriez-vous adhérer à cette citation de William Boyd : « There are two kinds of writers. There are the writers who talk about themselves. There are the writers who tell a story » ?

Je suis plutôt du côté des raconteurs d’histoires, bien évidemment ! Mais ce vieux débat me semble inutilement clivant car l’on peut toujours mettre de soi dans ses livres. On peut y mettre ses peurs, ses joies comme ses peines, et même en créant un personnage aux antipodes de ce que vous êtes, on y retrouvera toujours, en filigrane, en creux, quelque chose de l’auteur.

Et pour finir, quel message pourriez-vous délivrer à des auteurs de premiers romans ?

Le processus de création littéraire est incroyablement fragile, aléatoire, insaisissable. Ce n’est parce que vous avez écrit quatorze livres que vous arriverez à écrire le quinzième. Pour ma part, j’essaie d’écrire le livre que, dans la mesure de mes moyens, j’aimerais lire en tant que lecteur. C’est mon seul credo et cela l’a toujours été, avec l’idée que si cela me plaisait cela plairait peut-être à d’autres. Le succès, c’est avoir la chance que votre sensibilité rentre en écho avec celle du plus grand nombre.

Un appartement à Paris, Guillaume Musso, mars 2017, 472 pages, XO Editions, 21,90 euros

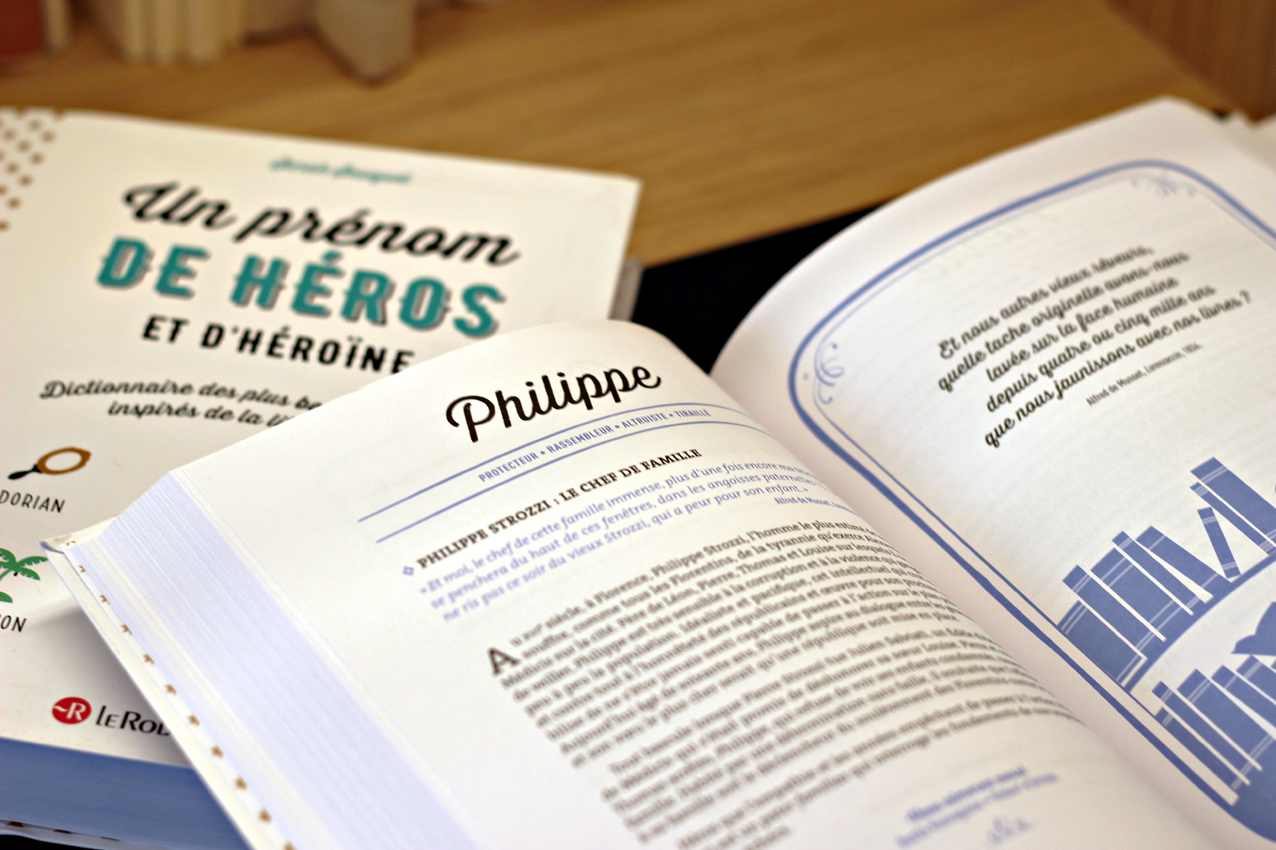

Illustration : Guillaume Musso © Emanuele Scorcelletti