Il peut être physique, biographique, psychologique, moral, sociologique ou en mouvement ; il peut être mélioratif ou péjoratif, être explicite ou tout en suggestions. Il peut être satirique, flirter avec l’éloge funèbre, donner la clé du titre d’un roman. Il favorise l’identification au personnage, l’attachement du lecteur, et, tel l’incipit, s’inscrit dans nos mémoires et nous donne envie de lire la suite. Je parle bien sûr du portrait littéraire. Il apparaît d’abord chez Tite-Live et Tacite, et son histoire est indissociable de l’histoire de l’art.

Parce que Victor Hugo sait, comme aucun autre auteur, jouer avec les codes du portrait, nous vous proposons une analyse de différents portraits littéraires, tous tirés de romans de Victor Hugo.

Le portrait d’une ogresse : Mme Thénardier dans Les Misérables, 1862

Ce n’est pas une femme, c’est un monstre ! Alors que Thénardier, est « petit, maigre, blême, anguleux, chétif », « filousophe » (sic) et madré, Mme Thénardier n’est qu’un corps. Un corps massif, énorme, une montagne qui ne sait que broyer et soumettre, une ogresse, une (fausse) louve, capable d’élever ses filles mais d’abandonner son fils Gavroche. D’une certaine façon, Thénardier est la tête, et Mme Thénardier les jambes. Ce qui frappe dans ce portrait, c’est la misère qui suinte sous la puissance, c’est l’homme dissimulé sous la femme. Il s’agit presque d’un être bicéphale, ou hermaphrodite. Mme Thénardier est une sorcière qui aurait été privée de ses pouvoirs, et qui se venge par la force et la cruauté. Elle appartient à une faune étrange, celle des forains, belluaires et monstres qu’on exhibait dans les zoos humains à la fin du XIXème siècle. Le nombre de phrases commençant par « Elle » le suggère : au sein du couple, du moins dans son auberge, c’est elle qui a le pouvoir.

Les lecteurs ont peut-être, dès sa première apparition, conservé quelque souvenir de cette Thénardier grande, blonde, rouge, grasse, charnue, carrée, énorme et agile ; elle tenait, nous l’avons dit, de la race de ces sauvagesses colosses qui se cambrent dans les foires avec des pavés pendus à leur chevelure. Elle faisait tout dans le logis, les lits, les chambres, la lessive, la cuisine, la pluie, le beau temps, le diable. Elle avait pour tout domestique Cosette ; une souris au service d’un éléphant. Tout tremblait au son de sa voix, les vitres, les meubles et les gens. Son large visage, criblé de taches de rousseur, avait l’aspect d’une écumoire. Elle avait de la barbe. C’était l’idéal d’un fort de la halle habillé en fille. Elle jurait splendidement ; elle se vantait de casser une noix d’un coup de poing. Sans les romans qu’elle avait lus, et qui, par moments, faisaient bizarrement reparaître la mijaurée sous l’ogresse, jamais l’idée ne fût venue à personne de dire d’elle : c’est une femme. Cette Thénardier était comme le produit de la greffe d’une donzelle sur une poissarde. Quand on l’entendait parler, on disait : C’est un gendarme ; quand on la regardait boire, on disait : C’est un charretier ; quand on la voyait manier Cosette, on disait : C’est le bourreau. Au repos, il lui sortait de la bouche une dent.

Victor Hugo, Les Misérables, 1862

À noter qu’une Thénardier moderne existe : La Gloglue, dans Les enfants du sabbat d’Anne Hébert, en est la digne héritière…

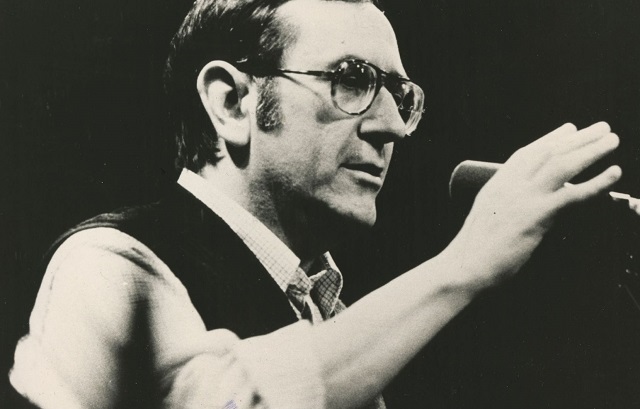

Le portrait à chute : Robespierre, Danton et Marat dans Quatrevingt-treize, 1874

Le dernier roman de Victor Hugo, Quatrevingt-treize, dépeint les années les plus sombres de la Révolution française, celles de la Terreur. Dans la deuxième partie du roman, le romancier ouvre le chapitre « Le cabaret de la rue Paon », par le portrait de trois hommes réunis le 28 juin 1793 dans un café. Ceux-ci apparaissent de plus en plus inquiétants.

Le premier de ces trois hommes était pâle, jeune, grave, avec les lèvres minces et le regard froid. Il avait dans la joue un tic nerveux qui devait le gêner pour sourire. Il était poudré, ganté, brossé, boutonné ; son habit bleu clair ne faisait pas un pli. Il avait une

culotte de nankin, des bas blancs, une haute cravate, un jabot plissé, des souliers à boucles d’argent. Les deux autres hommes étaient, l’un, une espèce de géant, l’autre, une espèce de nain. Le grand, débraillé dans un vaste habit de drap écarlate, le col nu dans une cravate dénouée tombant plus bas que le jabot, la veste ouverte avec des boutons arrachés, était botté de bottes à revers et avait les cheveux tout hérissés, quoiqu’on y vît un reste de coiffure et d’apprêt ; il y avait de la crinière dans sa perruque. Il avait la petite vérole sur la face, une ride de colère entre les sourcils, le pli de la bonté au coin de la bouche, les lèvres épaisses, les dents grandes, un poing de portefaix, l’œil éclatant. Le petit était un homme jaune qui, assis, semblait difforme ; il avait la tête renversée en arrière, les yeux injectés de sang, des plaques livides sur le visage, un mouchoir noué sur ses cheveux gras et plats, pas de front, une bouche énorme et terrible. Il avait un pantalon à pied, des pantoufles, un gilet qui semblait avoir été de satin blanc, et par-dessus ce gilet une roupe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laissait deviner un poignard.

Le premier de ces hommes s’appelait Robespierre, le second Danton, le troisième, Marat.

Victor Hugo, Quatrevingt-treize, 1874

Qu’est-ce qui fait la force de ces trois portraits ? C’est la chute de ces trois portraits qui les rend inoubliables ! Nous pourrions découvrir le portrait de trois révolutionnaires parmi d’autres, mais le lecteur est attrapé par la surprise provoquée. Cette réunion a tout l’air d’un triumvirat ! Robespierre, Danton et Marat sont alors au faîte de leur pouvoir, après la chute des opposants girondins.

Le chapitre a pour titre « Minos, Éaque et Rhadamante ». Dans la mythologie grecque, Minos est le fils de Zeus et d’Europe, et il est roi de Crète. Rhadamante, son frère, est renommé pour sa vertu et son sens de la justice Eaque est le fils de Zeus et de la nymphe Égine. Victor Hugo préfère ici, ne pas s’épancher sur les actes commis par ces trois hommes. Il préfère grandir ces personnages et les hisser au rang de mythe.

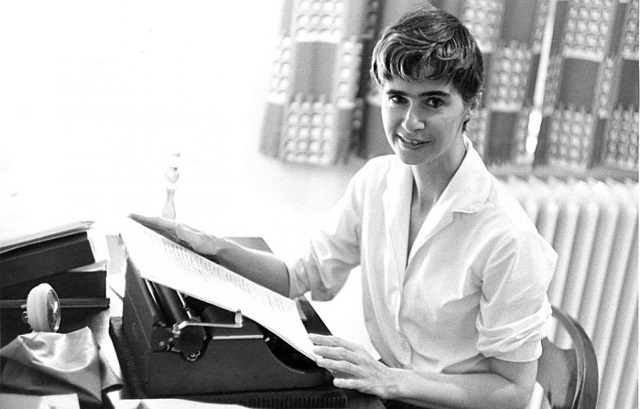

Le portrait en creux, ou par la négative : Jean Valjean dans Les Misérables, 1862

Jean Valjean, le héros des Misérables est, au début du roman, un personnage sans réelle identité, sans personnalité construite, et son patronyme en témoigne : « Jean Valjean » est le « Jean qui se promène le long du val, du chemin ». Cet homme qui ne sait alors ni lire ni écrire subvient aux besoins d’une famille déjà marquée par la tragédie. Pour témoigner de la fatalité qui pèse sur ce héros, Victor Hugo a recours, dans ce premier portrait qu’il lui consacre, à des phrases négatives, à des termes neutres qui n’ancrent pas le personnage dans une singularité particulière. Comment le lecteur parvient-il, pourtant, à s’attacher à Jean Valjean ? Chacun souhaite savoir comment il sortira de la misère, et ce portrait, sous des apparences banales, pose bien des questions et installe la psychologie d’un personnage foncièrement universel.

Jean Valjean était d’un caractère pensif sans être triste, ce qui est le propre des natures affectueuses. Somme toute, pourtant, c’était quelque chose d’assez endormi et d’assez insignifiant, en apparence du moins, que Jean Valjean. Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. Sa mère était morte d’une fièvre de lait mal soignée. Son père, émondeur comme lui, s’était tué en tombant d’un arbre. Il n’était resté à Jean Valjean qu’une sœur plus âgée que lui, veuve, avec sept enfants, filles et garçons. Cette sœur avait élevé Jean Valjean, et tant qu’elle eut son mari elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut. L’aîné des sept enfants avait huit ans, le dernier un an. Jean Valjean venait d’atteindre, lui, sa vingt-cinquième année. Il remplaça le père, et soutint à son tour sa sœur qui l’avait élevé. Cela se fit simplement, comme un devoir, même avec quelque chose de bourru de la part de Jean Valjean. Sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude et mal payé. On ne lui avait jamais connu de «bonne amie» dans le pays. Il n’avait pas eu le temps d’être amoureux.

Victor Hugo, Les Misérables, 1862

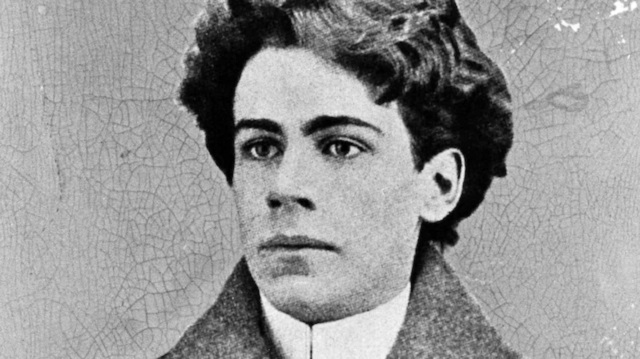

Le portrait qui justifie le prénom du personnage : Quasimodo dans Notre-Dame de Paris, 1831

Savez-vous pourquoi le bossu de Notre-Dame s’appelle Quasimodo ? C’est Claude Frollo, le prêtre de la cathédrale qui a recueilli l’enfant, qui lui donne le nom de Quasimodo, pour une raison évoquée dans cet extrait. Comme dans le portrait de Robespierre, Danton et Marat, Victor Hugo a recours à la chute. Il ménage le suspense, crée la surprise à travers une révélation inattendue, et pousse, ainsi, à la relecture.

Quand il tira cet enfant du sac, il le trouva bien difforme en effet. Le pauvre petit diable avait une verrue sur l’œil gauche, la tête dans les épaules, la colonne vertébrale arquée, le sternum proéminent, les jambes torses ; mais il paraissait vivace ; et quoiqu’il fût impossible de savoir quelle langue il bégayait, son cri annonçait quelque force et quelque santé. La compassion de Claude s’accrut de cette laideur ; et il fit vœu dans son cœur d’élever cet enfant pour l’amour de son frère, afin que, quelles que fussent dans l’avenir les fautes du petit Jehan, il eût par devers lui cette charité, faite à son intention. […..]

Il baptisa son enfant adoptif, et le nomma Quasimodo, soit qu’il voulût marquer par là le jour où il l’avait trouvé, soit qu’il voulût caractériser par ce nom à quel point la pauvre petite créature était incomplète et à peine ébauchée. En effet, Quasimodo, borgne, bossu, cagneux, n’était guère qu’un à peu près.

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 1831

Le portrait d’un mutilé : Gwynplaine dans L’homme qui rit, 1869

Gwynplaine est un peu le Joker de la littérature française ! Roman dont l’action se déroule dans l’Angleterre de la fin du XVIIème siècle L’homme qui rit narre le parcours de Gwynplaine, un enfant abandonné que des « comprachicos », ou acheteurs d’enfants, ont mutilé en lui fendant la bouche afin d’en faire une attraction de foire. Modèle de courage et de probité, Gwynplaine apprend dès son plus jeune âge à vivre avec le rictus éternel qui défigure son visage.

C’est en riant que Gwynplaine faisait rire. Et pourtant il ne riait pas. Sa face riait, sa pensée non. L’espèce de visage inouï que le hasard ou une industrie bizarrement spéciale lui avait façonné, riait tout seul. Gwynplaine ne s’en mêlait pas. Le dehors ne dépendait pas du dedans. Ce rire qu’il n’avait point mis sur son front, sur ses joues, sur ses sourcils, sur sa bouche, il ne pouvait l’en ôter. On lui avait à jamais appliqué le rire sur le visage. C’était un rire automatique, et d’autant plus irrésistible qu’il était pétrifié. Personne ne se dérobait à ce rictus. Deux convulsions de la bouche sont communicatives, le rire et le bâillement. Par la vertu de la mystérieuse opération probablement subie par Gwynplaine enfant, toutes les parties de son visage contribuaient à ce rictus, toute sa physionomie y aboutissait, comme une roue se concentre sur le moyeu ; toutes ses émotions, quelles qu’elles fussent, augmentaient cette étrange figure de joie, disons mieux, l’aggravaient. Un étonnement qu’il aurait eu, une souffrance qu’il aurait ressentie, une colère qui lui serait survenue, une pitié qu’il aurait éprouvée, n’eussent fait qu’accroître cette hilarité des muscles ; s’il eût pleuré, il eût ri ; et, quoi que fît Gwynplaine, quoi qu’il voulût, quoi qu’il pensât, dès qu’il levait la tête, la foule, si la foule était là, avait devant les yeux cette apparition, l’éclat de rire foudroyant. Qu’on se figure une tête de Méduse gaie.

Victor Hugo, L’homme qui rit, 1869

Ce portrait est un peu la synthèse des portraits de Mme Thénardier et Jean Valjean. Il joue sur les thèmes du grotesque et du monstre, chers à Victor Hugo, mais ce portrait épouse la mutilation et la scission qui sont celles du visage de Gwynplaine. Le texte accumule les oppositions (« le rire et le baillement », « s’il eût pleuré, il eût ri », « irrésistible » et « pétrifié »), s’achève par une formule oxymorique (« une tête de Méduse gaie »), alterne phrases négatives et phrases affirmatives. C’est un portrait qui ne progresse pas, tout en faisant mine d’avancer, de nous en dire plus. Gwynplaine est un à peu près, un être à demi, à l’image d’un Quasimodo ou d’un Jean Valjean. La dernière phrase du portrait opère presque telle une chute. Le lecteur est lui-même pétrifié par la représentation de cette image, cette tête de Méduse qui nous sourirait presque.

Vous souhaitez relire les portraits de Mme Thénardier, Robespierre Danton et Marat, Quasimodo et Jean Valjean et les conserver au sein de votre smartphone ? Téléchargez l’application Un texte Un jour ! Vous trouverez 66 textes de Victor Hugo au sein de nos applications Un texte Un jour, Un Poème Un Jour et Un Texte Un Eros.

Vous souhaitez relire le portrait de Gwynplaine ? Téléchargez l’application Un texte Un jour pour iPhone et cliquez sur « Plus de textes » !

© Marc-André Grondin et Emmanuelle Seigner dans L’homme qui rit (Jean-Pierre Améris, 2012, photographie Gérard Simon)

© Helena Bonham Carter et Hugh Jackman dans Les Misérables (Tom Hooper, 2012, photograhie Danny Cohen)

© Charles Laughton et Maureen O’Hara dans Quasimodo (William Dieterle, 1939, photographie Joseph August)

© Danton, Marat, Robespierre, huile sur toile, anonyme, école française du XVIIIe siècle. Musée Lambinet n° Inv. 765