Dès le collège ou le lycée, le désir de suivre des études de lettres peut se manifester et prendre forme. Voici 13 conseils, applicables facilement et très tôt, qui pourront accompagner toute une scolarité, toute un parcours universitaire et une vie professionnelle.

-

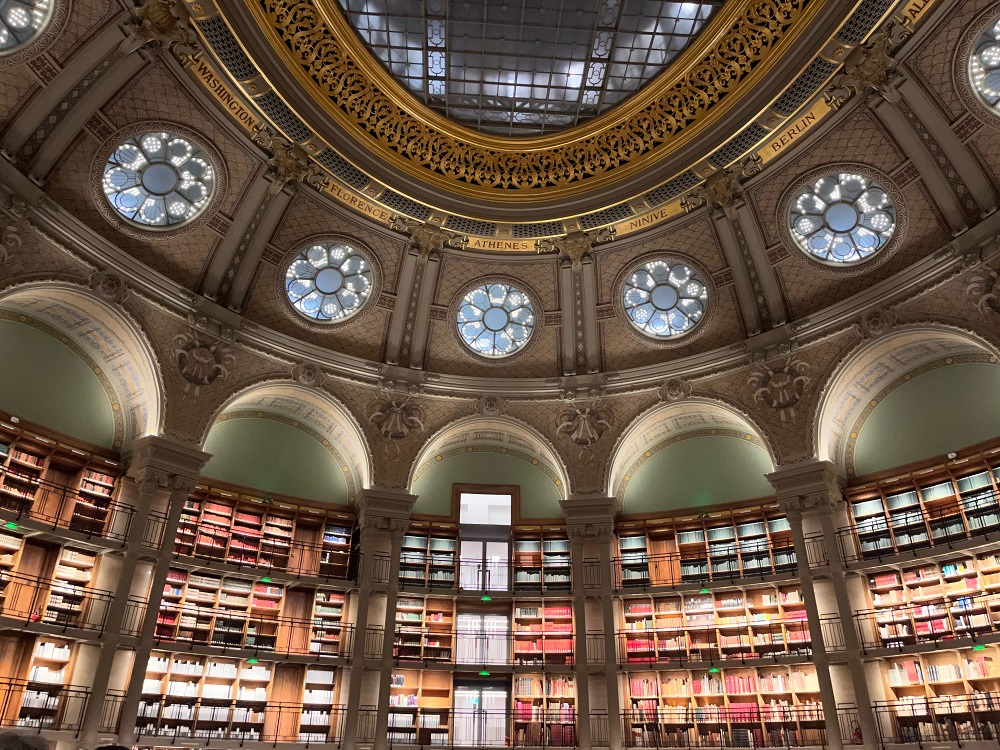

S’inscrire en bibliothèque

L’inscription en bibliothèque ou médiathèque permet d’avoir accès à de très nombreux livres gratuitement ou à moindres frais, de les parcourir, sans les acheter, pour faire des recherches. Avec la bibliothèque, adieu la culpabilité de ne pas finir un livre. On peut réserver des nouveautés, et prolonger ses emprunts. Les livres que vous souhaitez emprunter ne font pas partie du fonds ? Les usagers peuvent souvent faire des suggestions, et il n’est pas rare que celles-ci soient prises en compte.

Vous trouverez, sur le blog, un article consacré aux bibliothèques municipales parisiennes, et un autre mettant à l’honneur les plus belles médiathèques françaises.

-

Garder une trace de toutes ses lectures

Le moindre livre lu peut nourrir une réflexion, stimuler l’imaginaire et inspirer une création artistique, apporter des réponses à une question, servir d’exemple dans une dissertation,… tout cela, parfois, des années après. Encore faut-il se rappeler de ce qu’on lit ! Pour cela, ne pas hésiter à prendre des notes, même succinctes, de la moindre de ses lectures.

Vous avez entendu parler d’un livre que vous ne souhaitez pas lire dans l’immédiat, mais qui pourrait, un jour, vous être utile ? Constituez-vous une P.A.L (pile à lire), une liste de livres à lire, puisque demain est un autre jour.

Les applications Un texte Un jour, Un Poème Un Jour, Un Texte Une Femme donnent très facilement accès aux classiques de la littérature française directement sur son smartphone.

-

S’exercer à la critique littéraire

Chroniquer, même pour soi, les livres qu’on a lus permet de s’entraîner au résumé et à la synthèse, de se forger un avis, de l’exprimer et le défendre avec nuance et clarté. Diffuser ses chroniques littéraires et en consulter permet d’être conforté dans ses opinions, ou au contraire d’en changer. Les programmes télévisés présentent et critiquent de manière succincte les films et séries diffusés. Les tournures employées, la construction de ces textes peuvent être étudiées pour comprendre comment écrire une critique efficace et s’en inspirer.

-

Lire de la littérature étrangère, de préférence en version originale

Les programmes scolaires officiels n’offrent pas toujours la possibilité de lire de la littérature étrangère. Or, une littérature nationale est toujours le fruit d’héritages et influences divers. Par exemple, lire Pétrarque permet de comprendre les sonnets de Clément Marot, Ronsard et Joachim du Bellay. Les romans sentimentaux de Samuel Richardson constituent une étape essentielle dans l’histoire du roman. Alors que la culture populaire et l’inconscient collectif présentent Roméo, le héros de Shakespeare, comme un jeune homme romantique et rêveur, revenir au texte permet de réaliser que Roméo est en réalité un héros inconstant, maladroit et complexe.

Lire en version originale, ou en édition bilingue, est une source d’enrichissement supplémentaire, un accès plus immédiat au propos exact de l’auteur. On peut d’ailleurs lire de la littérature anglo-saxonne classique sur l’application A text A day. Cependant, lire des versions traduites permet aussi d’aborder les enjeux des thèmes et versions, du passage d’une langue à l’autre. La patte d’un traducteur se retrouve-t-elle d’un texte à l’autre, ou ce dernier s’efface-t-il complètement derrière l’auteur qu’il traduit ? Un traducteur est-il un écrivain ? Comment une traduction résiste-t-elle, ou non, au temps ?

Ces questions peuvent être abordées en littérature comparée. On peut par exemple confronter, pour un même passage de L’Odyssée, des traductions de Leconte de Lisle, Victor Bérard ou Philippe Jaccottet. Saviez-vous d’ailleurs que Gérard de Nerval avait traduit Le Roi des Aulnes de Goethe, Baudelaire les œuvres d’Edgar Allan Poe, Alexandre Vialatte les écrits de Kafka, Nietzsche, Hofmannsthal ou Thomas Mann ?

-

Être profondément curieux et se forger une culture générale solide

Faire des études littéraires, c’est prendre conscience que la géopolitique, l’histoire, l’art, le climat, l’économie influent sur la création et qu’une œuvre s’écrit toujours dans un contexte précis. Qu’on étudie ou non des œuvres engagées, il est important de s’intéresser à de nombreux sujets afin d’avoir accès aux propos des œuvres dans leur entièreté. Par exemple, il est très compliqué d’entrer dans l’œuvre de Balzac si l’on ne comprend pas la période de la Restauration, on passe totalement à côté des Châtiments de Victor Hugo si l’on confond Napoléon Ier et Napoléon III, on sous-estime la causticité de Manon Lescaut si on ne connaît rien de la Régence, on peut passer à côté de l’œuvre de Dickens si l’on n’a pas une petite idée de ce qu’était la vie à Londres sous le règne de la reine Victoria. De même, on apprécie davantage Gatsby le magnifique si l’on connaît Les Années Folles, on comprend mieux les romans de Mauriac si l’on a une idée des valeurs qui fondent la bourgeoisie française de la première moitié du XXe siècle.

Là encore, prendre des notes de ses lectures ainsi que des films, documentaires et expositions qu’on a vus permet de garder une trace des notions découvertes et connaissances acquises, et de mieux les réinvestir. Un carnet par discipline (cinéma, peinture, sociologie, philosophie, histoire, musique, etc.) peut être une bonne idée.

Il est également vivement conseillé de lire la presse et s’intéresser à l’actualité.

-

Prendre le réflexe de consulter le dictionnaire

Un dictionnaire précis qui renseigne sur les synonymes, antonymes, l’étymologie, les évolutions de sens et occurrences sera votre meilleur allié pour employer le mot juste, faire preuve de clarté, mais aussi analyser les sujets de dissertation, citations et textes qui vous seront proposés.

-

Se créer des carnets de vocabulaire

Bien parler une langue ne s’improvise pas, même quand il s’agit de sa langue maternelle. Découvrir des mots nouveaux est une chose, s’en rappeler pour les employer à bon escient en est une autre. Se créer des carnets de vocabulaire est un moyen de muscler son « agilité lexicale ». Un carnet par langue (français, anglais, espagnol, allemand, etc.) peut être une bonne idée. Avoir quelques notions de latin et de grec ancien peut s’avérer utile et il ne faut pas hésiter à se constituer des listes de mots en latin et grec ancien.

-

Faire preuve de vigilance dans le choix de ses sources

Recourir à des sites Internet fiables, encyclopédies et ouvrages de référence est un prérequis des études littéraires. Vous trouverez, sur le blog, une liste de 30 ouvrages pour étudier la littérature.

Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France, est une mine d’or, notamment pour la recherche iconographique.

-

Avoir conscience de la chronologie

Plus que l’accumulation des connaissances et des lectures, il est important d’avoir des repères temporels, de savoir placer des auteurs sur une frise chronologique. Par exemple, Rabelais écrit une œuvre profondément comique dans la première moitié du XVIe siècle, à une période résolument optimiste. Montaigne et Agrippa d’Aubigné écrivent, eux, à la fin de ce même siècle, à une époque où les guerres de religion font rage et contribuent au scepticisme ambiant.

Alors que Balzac appartient à la première moitié du XIXe siècle, Flaubert et Maupassant, appartiennent, eux, à la seconde moitié. Maupassant écrivit d’ailleurs après Flaubert. Quoi de plus normal : l’auteur de Bel-Ami fut le disciple (et peut-être même le fils caché, dit-on !) de l’auteur de Madame Bovary.

-

Ne pas négliger les matières techniques

Suivre un cursus littéraire, c’est se gorger de littérature, mais c’est aussi étudier la grammaire, manier les figures de style, découvrir la phonétique, l’ancien français et le français de la Renaissance, revoir la conjugaison et comprendre la valeur des temps. Exigeantes, souvent perçues comme arides, ces matières techniques permettent d’avoir accès à la richesse des textes. Tel un sportif, on peut s’entraîner régulièrement à identifier les figures de style, analyser les natures et fonctions des mots, ainsi que la valeur des temps, afin de ne pas perdre ses automatismes.

-

Développer ses compétences numériques

Les compétences numériques sont aujourd’hui indispensables pour suivre des études, valoriser ses écrits, créer du contenu, le mettre en valeur et le diffuser. Il est important de savoir faire des vidéos, des photos, utiliser les réseaux sociaux, et les logiciels comme Word, Excel, Power Point, etc.

-

Cultiver sa singularité

Jean Cocteau disait « Ce qu’on te reproche, cultive-le, c’est toi. » Suivre des études de lettres, c’est réaliser des exposés, mémoires et travaux de recherches sur des sujets parfois imposés, parfois choisis. Il est important de cultiver ses goûts, ses marottes, sa passion pour un écrivain méconnu. Un jour, peut-être, ces centres d’intérêt singuliers, qui sont une part de votre personnalité, feront l’objet de recherches universitaires, ou même d’un livre.

-

Avoir une expression écrite impeccable

Est-ce bien utile de préciser pourquoi ?

A lire aussi :

- 9 points essentiels pour une biographie percutante

- 9 questions essentielles pour 1 fiche de lecture percutante

Vous souhaitez en savoir plus sur Sarah Sauquet qui a écrit cet article et enseigne en cours particuliers ? Plus d’infos via ce lien.

© Photos personnelles prise à la Bibliothèque Nationale de France, site Richelieu